2009年08月01日

全要研集会第1分科会−15

ということは現状がどうなっているかというと、現在の要約筆記事業は、障害者の社会参加の促進を目的として養成された要約筆記奉仕員を、コミュニケーション支援を目的として派遣している、ということになります。要約筆記奉仕員の養成目的と、要約筆記者の派遣目的とは一致していないのです。

参考のために手話通訳事業について見ておきましょう。もちろん手話と要約筆記が同じでなければならないということはありませんが、要約筆記は、第二種社会福祉事業である手話通訳事業に含まれていますから、基本的には両者は同じ位置づけだろうと思います。

そうすると、手話については、別記9に、「手話通訳者養成事業」が書かれていて、手話通訳者の養成が規定されています。その養成の目的は、手話を用いたコミュニケーション支援のためであり、派遣の目的と一致しています。

ということは、同様に、別記9に、要約筆記者の養成が規定されれば、要約筆記者の養成目的と派遣の目的は合致するはずです。

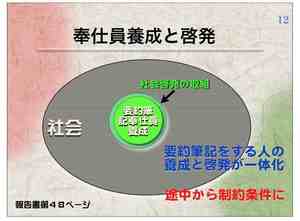

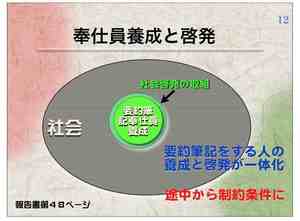

以上、自立支援法の中の規定というか、地域生活支援事業の実施要綱を見てきましたが、ここまでの仕組みを、前に見た社会啓発の事業と重ねてみたのが、次の図です。

先に、要約筆記をする人の養成と、社会啓発の取り組みを分離した方が良いのではないか。その方が社会啓発の取り組みを広げ、社会普及できるのではないか、ということを話しました。この要約筆記する人の養成は、要約筆記者養成として、別記9に、手話通訳者の養成と並べて規定されるべきものだと思います。

そうすると、この社会啓発の活動として、要約筆記奉仕員の養成が使えるのではないでしょうか。要約筆記奉仕員の養成は、市町村でも(別記6)、都道府県でも(別記10)、できるわけですから。

参考のために手話通訳事業について見ておきましょう。もちろん手話と要約筆記が同じでなければならないということはありませんが、要約筆記は、第二種社会福祉事業である手話通訳事業に含まれていますから、基本的には両者は同じ位置づけだろうと思います。

そうすると、手話については、別記9に、「手話通訳者養成事業」が書かれていて、手話通訳者の養成が規定されています。その養成の目的は、手話を用いたコミュニケーション支援のためであり、派遣の目的と一致しています。

ということは、同様に、別記9に、要約筆記者の養成が規定されれば、要約筆記者の養成目的と派遣の目的は合致するはずです。

以上、自立支援法の中の規定というか、地域生活支援事業の実施要綱を見てきましたが、ここまでの仕組みを、前に見た社会啓発の事業と重ねてみたのが、次の図です。

先に、要約筆記をする人の養成と、社会啓発の取り組みを分離した方が良いのではないか。その方が社会啓発の取り組みを広げ、社会普及できるのではないか、ということを話しました。この要約筆記する人の養成は、要約筆記者養成として、別記9に、手話通訳者の養成と並べて規定されるべきものだと思います。

そうすると、この社会啓発の活動として、要約筆記奉仕員の養成が使えるのではないでしょうか。要約筆記奉仕員の養成は、市町村でも(別記6)、都道府県でも(別記10)、できるわけですから。

2009年07月27日

全要研集会第1分科会−14

ここまで見てきたように、障害者自立支援法には、要約筆記について、派遣と養成の規定があるということです。では、これらの規定についてもう少し詳しく見てみましょう。

まず要約筆記者の派遣ですが、これは、自立支援法第77条第2項の規定からきていて、要約筆記者の派遣はコミュニケーションを支援、つまり意思疎通の円滑化を目的とする、とされています。

では、養成ですが、こちらは、要綱の別記6、10を見ると、要約筆記奉仕員の養成は、スポーツや芸術を通した障害者の社会参加の促進を目的とすると書いてあります。注意していただきたいのは、要約筆記者の養成については、現状ではどこにも規定されていない、ということです。別記2には、要約筆記者の派遣という規定があり、これは市町村の必須事業とされていますが、この事業については、派遣される要約筆記者として、「要約筆記奉仕員」が掲載されています。そして要約筆記奉仕員の養成については、別記6、10に規定がある、しかし要約筆記者の養成については規定がありません。

まず要約筆記者の派遣ですが、これは、自立支援法第77条第2項の規定からきていて、要約筆記者の派遣はコミュニケーションを支援、つまり意思疎通の円滑化を目的とする、とされています。

では、養成ですが、こちらは、要綱の別記6、10を見ると、要約筆記奉仕員の養成は、スポーツや芸術を通した障害者の社会参加の促進を目的とすると書いてあります。注意していただきたいのは、要約筆記者の養成については、現状ではどこにも規定されていない、ということです。別記2には、要約筆記者の派遣という規定があり、これは市町村の必須事業とされていますが、この事業については、派遣される要約筆記者として、「要約筆記奉仕員」が掲載されています。そして要約筆記奉仕員の養成については、別記6、10に規定がある、しかし要約筆記者の養成については規定がありません。

2009年07月13日

全要研集会第1分科会から−12

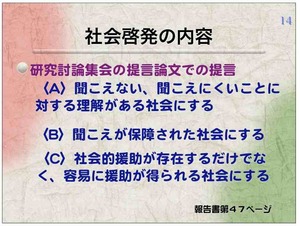

研究討論集会のための提言論文が分析した社会啓発の内容は、次のようなものでした。聴覚障害者にとって暮らしやすい社会を実現するための啓発活動の目的は、

〈A〉聞こえない、聞こえにくいことに対する理解がある社会にする

〈B〉聞こえが保障された社会にする

〈C〉社会的援助が存在するだけでなく、容易に援助が得られる社会にする

というところにあります。要約筆記する人の養成だけでは、これらの領域をカバーできないことは明らかでしょう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

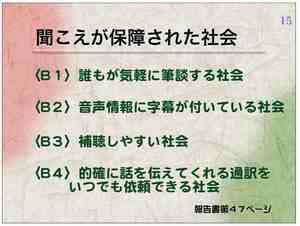

提言論文では、この〈B〉については更に次の4つの観点が指摘されています。つまり、

〈B1〉誰もが気軽に筆談する社会

〈B2〉音声情報に字幕が付いている社会

〈B3〉補聴しやすい社会

〈B4〉的確に話を伝えてくれる通訳をいつでも依頼できる社会

です。要約筆記する人の養成は、このうちの〈B4〉にのみ拘わっており、これ以外にもたくさんのことをしなければ、聞こえが保障された社会を作り出すことはできません。要約筆記をする人、他人の話を聞いてこれを的確に通訳できる人の養成については、ますます専門性を問われており、もっときちんと伝えて欲しいという要望が強い訳ですから、そういう専門性を持った人の養成ばかりしている訳にはいかないのです。通訳としての要約筆記がきちんとできる人の養成に加えて、これとは別に、社会に対して、広く働きかけ、聞こえが保障された社会を作り出していく、という活動が求められているのではないでしょうか。

2009年07月11日

全要研集会第1分科会から−11

本来、社会啓発の取り組みは、社会に対して、もっと広く行なっていくべきものです。社会啓発が進めば、聞こえない人、聞こえにくい人のことを理解している人が周囲に増え、筆談に応じてくれる人も増える、という意味で、中途失聴・難聴者の暮らしやすい社会に近づくはずです。社会啓発の取り組みを今までより更に広げる必要がある、ということです。そのためには、要約筆記をする人の養成と、社会啓発の取り組みとを、切り離した方が良いのではないでしょうか。

本来、社会啓発の取り組みは、社会に対して、もっと広く行なっていくべきものです。社会啓発が進めば、聞こえない人、聞こえにくい人のことを理解している人が周囲に増え、筆談に応じてくれる人も増える、という意味で、中途失聴・難聴者の暮らしやすい社会に近づくはずです。社会啓発の取り組みを今までより更に広げる必要がある、ということです。そのためには、要約筆記をする人の養成と、社会啓発の取り組みとを、切り離した方が良いのではないでしょうか。これまで、要約筆記奉仕員の養成だけがもっぱら行なわれており、しかも要約筆記奉仕員には、常にもっと分かる要約筆記、要するに通訳としての要約筆記の高い技術が求められてきました。この結果、要約筆記奉仕員の養成が、社会啓発にとってはむしろ制約条件となっていたのではないでしょか。そう見るならば、この図表のように、両者を切り離すことで、つまり要約筆記する人の養成社会啓発の活動とを、一旦切り離すことで、社会啓発をもっと広い取り組みにできるのではないか、ということです。

要約筆記奉仕員に関する検討作業部会では、この点についてまとめ、第11回全国要約筆記研究討論集会の提言論文として公表しました。理事会が発表した報告書の末尾には、このときの提言論文も掲載されていますが、提言論文の主張の一つの柱は、この要約筆記する人の養成と社会啓発の取り組みとを、切り離す方が、社会啓発を進める上でメリットが大きいのではないか、というものだと思います。そして、その考えは、研究討論集会に寄せられた論文を見る限り、多くの人々に支持されました。

更に、提言論文には、もう一つの柱があったと私は思います。それは、社会啓発の内容を分析し、聴覚障害者にとって、どのような社会が望ましいと考えるか、という提言です。提言論文はこの点を分析し、次のように「望ましい社会のあり方」をまとめました。そして、その提言を先取りするような取り組みが、研究討論集会の論文で発表されていました。そのうちにいくつかの論文は、全要研理事会が公表した「報告書」の巻末に、資料として掲載されています。

2009年07月10日

全要研集会第1分科会から−10

このことを考えるために、要約筆記奉仕員がこれまでしてきたことをざーと見てみましょう。歴史的に、つまり1981年の要約筆記奉仕員の養成が始まってから、歴史的に要約筆記奉仕員がしてきたことを考えると、それはとても多様で、本当に様々な活動をしてきたことが分かります。もちろん、その場の話を書いて、聞こえにくい人、聞こえない人に伝えるということは、活動の最初からしてきました。難聴者協会の例会で書いて伝える、話し合いができるようになる、という点で、最初から、この、その場の話を書いて伝えるということは、要約筆記奉仕員の大きな仕事でした。

それから聞こえの保障を求める運動に参加するということがありました。難聴者運動の始まりの時点では、「聞こえの保障」といって、今のように「情報保障」という言い方はしていませんでしたが、要するに聞こえの全世界を回復したい、保障して欲しいという要求があり、その聞こえの保障を求める運動に、要約筆記奉仕員も一緒になって参加してきました。

それから、共に歩むというか、理解者としてそこにいる、という活動もあったと思います。社会にあってなかなか正しく理解されない難聴、中途失聴という障害を理解し、難聴者・中途失聴者の一番の理解者として、近くにいるといったことも、大切な役割だったと思います。また、映画の字幕を作って映画に付けて上映したり、テープ起こしをして情報を伝えたり、あるいはテレビの音声を筆録という形で提供したり、そうした活動もしてきました。

こうしたたくさんの活動を、要約筆記奉仕員はしてきたと思いますが、その要約筆記奉仕員の活動に対して、常に圧力して掛かっていたのが、私は「通訳を求める」という要望だったと思っています。要約筆記奉仕員に対しては、根本のところで、「きちんと伝えて欲しい」という要望が常に寄せられていました。皆さんもよく「もっとレベルアップをして欲しい」と言ったり、言われたりしていると思いますか、その「レベルアップ」というとき、前提にされているのは、 「通訳技術」です。レベルアップして欲しいというとき、対人援助技術をもっと磨いて欲しいとか、もっと身近にいるあり方を考えて欲しいという人はほとんどおられません。みんなに通訳技術のことを考えているのです。

そういう圧力がいつも要約筆記奉仕員には掛かっていた、と私は思います。でも、要約筆記奉仕員にとってどのような活動が本質的なものであるべきなのでしょうか。一人の要約筆記奉仕員にとって、ということではなく、社会の中で、「要約筆記奉仕員」というあり方が、果たすべき役割は何なのか、という問いです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このことを、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発という立場から見てみましょう。社会がある、その中でこれまで要約筆記奉仕員の養成が行なわれてきました。最初、まだ中途失聴・難聴という障害が社会に知られておらず、文字を使ったコミュニケーション支援を必要とする人がいると言うことが社会に知られていない状況では、要約筆記奉仕員の養成は、社会に対する啓発活動そのものだったわけです。要約筆記者を養成し、地域の福祉大会などに、手話と並んで要約筆記を付けることが、まず社会啓発の取り組みの第一歩でした。そういう時期は確かにありました。この時期、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発はまさに一体のものだったのです。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。

それから聞こえの保障を求める運動に参加するということがありました。難聴者運動の始まりの時点では、「聞こえの保障」といって、今のように「情報保障」という言い方はしていませんでしたが、要するに聞こえの全世界を回復したい、保障して欲しいという要求があり、その聞こえの保障を求める運動に、要約筆記奉仕員も一緒になって参加してきました。

それから、共に歩むというか、理解者としてそこにいる、という活動もあったと思います。社会にあってなかなか正しく理解されない難聴、中途失聴という障害を理解し、難聴者・中途失聴者の一番の理解者として、近くにいるといったことも、大切な役割だったと思います。また、映画の字幕を作って映画に付けて上映したり、テープ起こしをして情報を伝えたり、あるいはテレビの音声を筆録という形で提供したり、そうした活動もしてきました。

こうしたたくさんの活動を、要約筆記奉仕員はしてきたと思いますが、その要約筆記奉仕員の活動に対して、常に圧力して掛かっていたのが、私は「通訳を求める」という要望だったと思っています。要約筆記奉仕員に対しては、根本のところで、「きちんと伝えて欲しい」という要望が常に寄せられていました。皆さんもよく「もっとレベルアップをして欲しい」と言ったり、言われたりしていると思いますか、その「レベルアップ」というとき、前提にされているのは、 「通訳技術」です。レベルアップして欲しいというとき、対人援助技術をもっと磨いて欲しいとか、もっと身近にいるあり方を考えて欲しいという人はほとんどおられません。みんなに通訳技術のことを考えているのです。

そういう圧力がいつも要約筆記奉仕員には掛かっていた、と私は思います。でも、要約筆記奉仕員にとってどのような活動が本質的なものであるべきなのでしょうか。一人の要約筆記奉仕員にとって、ということではなく、社会の中で、「要約筆記奉仕員」というあり方が、果たすべき役割は何なのか、という問いです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このことを、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発という立場から見てみましょう。社会がある、その中でこれまで要約筆記奉仕員の養成が行なわれてきました。最初、まだ中途失聴・難聴という障害が社会に知られておらず、文字を使ったコミュニケーション支援を必要とする人がいると言うことが社会に知られていない状況では、要約筆記奉仕員の養成は、社会に対する啓発活動そのものだったわけです。要約筆記者を養成し、地域の福祉大会などに、手話と並んで要約筆記を付けることが、まず社会啓発の取り組みの第一歩でした。そういう時期は確かにありました。この時期、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発はまさに一体のものだったのです。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。 2009年07月10日

全要研集会第1分科会から−9

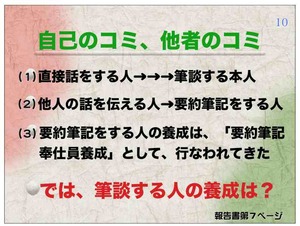

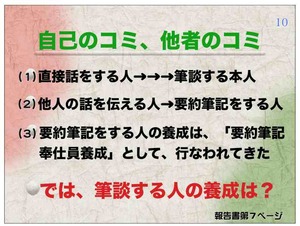

この点を整理してみると、直接、難聴者や中途失聴者とコミュニケーションする、話をする、というのは、要するに、筆談する本人ですよね。これに対して、他人の話を伝える、聞こえない人のコミュニケーションを支援する人というのが、要約筆記をする人、ということになります。

そう考えると、これまで、要約筆記をする人、つまり他人のコミュニケーションを支援する人の養成は、「要約筆記奉仕員」の養成として行なわれてきた訳です。これは、1981年(昭和56年)に要約筆記奉仕員の養成が、国の障害者社会促進事業として、いわゆるメニュー事業に入った時にから、一貫してそうでした。

これに対して、では、筆談する人の養成というのは、どこかで行なわれてきた、というと、組織的な行なわれてきたということはありませんでした。筆談でもって、聞こえない人、聞こえにくい人に直接コミュニケーションすることをいとわない人の養成というのは、メニュー事業にも入っていませんし、どこかで毎年行なわれてきたということも、少なくとも私は聞いたことがありませんでした。

社会に、聞こえない人に対する理解を広げていく、という観点からは、本来もっと筆談する人の養成というか、気軽に筆談する人を増やしていく、という取り組みがなされても良かったはずです。しかし、残念ながら、こうした取り組みはほとんど行なわれてきませんでした。これはどうしてでしょうか。

そう考えると、これまで、要約筆記をする人、つまり他人のコミュニケーションを支援する人の養成は、「要約筆記奉仕員」の養成として行なわれてきた訳です。これは、1981年(昭和56年)に要約筆記奉仕員の養成が、国の障害者社会促進事業として、いわゆるメニュー事業に入った時にから、一貫してそうでした。

これに対して、では、筆談する人の養成というのは、どこかで行なわれてきた、というと、組織的な行なわれてきたということはありませんでした。筆談でもって、聞こえない人、聞こえにくい人に直接コミュニケーションすることをいとわない人の養成というのは、メニュー事業にも入っていませんし、どこかで毎年行なわれてきたということも、少なくとも私は聞いたことがありませんでした。

社会に、聞こえない人に対する理解を広げていく、という観点からは、本来もっと筆談する人の養成というか、気軽に筆談する人を増やしていく、という取り組みがなされても良かったはずです。しかし、残念ながら、こうした取り組みはほとんど行なわれてきませんでした。これはどうしてでしょうか。

2009年07月04日

全要研集会第1分科会から−8

筆談について、それが重要だということを話してきましたが、筆談はそんなに簡単なことではないと思っています。要するに、単に書けばそれでオッケーということではありません。やってみると分かるのですが、自分に言いたいことを書いて伝えるというのは、そんなに簡単なことではありません。やってみるとこれが意外に難しいのです。

なぜ筆談が意外に難しいか、というと、通常私達が直接話しているときというのは、言語的なコミュニケーションをしている訳ですが、実際には、非言語的なコミュニケーションというものを伴っています。要するに、表情とか、態度とか、声のトーンとか、直接言葉として表われていないものを使いながら、会話している訳ですね。だから、「めし」「フロ」「寝る」だけでもコミュニケーションとして機能しているということもあり得る訳です。そこには、言葉以外の要素が、笑顔だったり、疲れた態度だったり、眠そうな仕草だったり、声のトーンというか調子だったり、そういうものが、動員されています。ところが、筆談の場合は、こうした非言語コミュニケーションが生かせない、というか、生かしにくいんです。書きながら、どういうふうに非言語コミュニケーションを使うかということについて、私達も訓練を受けていないし、筆談を受ける側も慣れていません。書かれたものだけで、通常の会話でやりとりしているものを全部、そこに乗せようとしても、通じるはずだと思って書いても、なかなかそうはいかないのです。

そうなると、筆談する私達が、自らの筆談コミュニケーション能力をちゃんとしなくっちゃいけない、ということなんです。コミュニケーション能力を確立することが必要です。筆談は単に「書こう」と思うだけでできる訳ではない。ちゃんと一定の訓練をしないと、筆談でちゃんと伝えられるようにはならないと思います。

実はここまで検討して、作業部会で気づいたのですが、私達、これまで要約筆記にかかわってきたものは、自分のコミュニケーション能力についてきちんと捉えるというか、自らのコミュニケーション能力について検討したり、考えたりすることがなかったんじゃないか、ということに気づきました。これまでの要約筆記奉仕員の養成について言えば、現在のカリキュラムやテキストは、要約筆記奉仕員に「通訳」としての側面を強く求めています。現在の要約筆記奉仕員の養成テキストにも、「要約筆記は通訳作業です」と書いてあります。ですから、要約筆記を学ぶ人は、他人の話を伝達する、その伝達を媒介するということについては、教えられてきたし、他人のコミュニケーションを支援するという力を求められてきました。でも、自分のコミュニケーション能力についてはどうだったのか、と考えると、少なくとも現在の要約筆記奉仕員のカリキュラムやテキストでは、そのことは触れられていません。

考えてみると、自分のコミュニケーションがきちんとできなければ、まして他人のコミュニケーションを支援すると言うことができるでしょうか、できないんじゃないでしょうか。作業部会では、この点に気づき、そうすると、自分のコミュニケーションをきちんとできる、ということと、他人のコミュニケーションを支援するということを、分けて考えるべきじゃないだろうか、と考えました。筆談の重要性を取り上げたもう一つの理由は、この自分のコミュニケーション能力というものを考えるというところにありました。

なぜ筆談が意外に難しいか、というと、通常私達が直接話しているときというのは、言語的なコミュニケーションをしている訳ですが、実際には、非言語的なコミュニケーションというものを伴っています。要するに、表情とか、態度とか、声のトーンとか、直接言葉として表われていないものを使いながら、会話している訳ですね。だから、「めし」「フロ」「寝る」だけでもコミュニケーションとして機能しているということもあり得る訳です。そこには、言葉以外の要素が、笑顔だったり、疲れた態度だったり、眠そうな仕草だったり、声のトーンというか調子だったり、そういうものが、動員されています。ところが、筆談の場合は、こうした非言語コミュニケーションが生かせない、というか、生かしにくいんです。書きながら、どういうふうに非言語コミュニケーションを使うかということについて、私達も訓練を受けていないし、筆談を受ける側も慣れていません。書かれたものだけで、通常の会話でやりとりしているものを全部、そこに乗せようとしても、通じるはずだと思って書いても、なかなかそうはいかないのです。

そうなると、筆談する私達が、自らの筆談コミュニケーション能力をちゃんとしなくっちゃいけない、ということなんです。コミュニケーション能力を確立することが必要です。筆談は単に「書こう」と思うだけでできる訳ではない。ちゃんと一定の訓練をしないと、筆談でちゃんと伝えられるようにはならないと思います。

実はここまで検討して、作業部会で気づいたのですが、私達、これまで要約筆記にかかわってきたものは、自分のコミュニケーション能力についてきちんと捉えるというか、自らのコミュニケーション能力について検討したり、考えたりすることがなかったんじゃないか、ということに気づきました。これまでの要約筆記奉仕員の養成について言えば、現在のカリキュラムやテキストは、要約筆記奉仕員に「通訳」としての側面を強く求めています。現在の要約筆記奉仕員の養成テキストにも、「要約筆記は通訳作業です」と書いてあります。ですから、要約筆記を学ぶ人は、他人の話を伝達する、その伝達を媒介するということについては、教えられてきたし、他人のコミュニケーションを支援するという力を求められてきました。でも、自分のコミュニケーション能力についてはどうだったのか、と考えると、少なくとも現在の要約筆記奉仕員のカリキュラムやテキストでは、そのことは触れられていません。

考えてみると、自分のコミュニケーションがきちんとできなければ、まして他人のコミュニケーションを支援すると言うことができるでしょうか、できないんじゃないでしょうか。作業部会では、この点に気づき、そうすると、自分のコミュニケーションをきちんとできる、ということと、他人のコミュニケーションを支援するということを、分けて考えるべきじゃないだろうか、と考えました。筆談の重要性を取り上げたもう一つの理由は、この自分のコミュニケーション能力というものを考えるというところにありました。

2009年07月03日

全要研集会第1分科会から−7

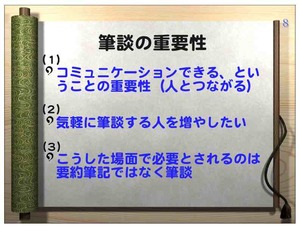

筆談の重要性について考えると、その一番のポイントは、筆談で何か用事が済むといったことよりも先に、実はコミュニケーションできる、ということ、それ自体があります。要するに、きちんとしたコミュニケーション、他人と話が通じ合う、人とつながっている、という実感というか、安心感というか、そういうものが、筆談では得られやすいということです。これは思った以上に大きいと思っています。コミュニケーションは、何か内容を伝達して、用事を済ませるという側面もありますが、人とコミュニケーションすること、わかり合えるという状態になることも、コミュニケーションの本質としてあると思います。聞こえない、聞こえにくいという状態の中で、ただ大声で話されて、きちんと分からないまま、曖昧なコミュニケーションというか、コミュニケーションが成り立たない状況に置かれ続けることは非常に、いらだたしいというか、不安な状態ではないでしょうか。相手が筆談して、書かれたものが示されることにより、相手の伝えたいことが、聞こえの不安なく分かるという状態になること自体がまず重要なのだと思うのです。

筆談の重要性について考えると、その一番のポイントは、筆談で何か用事が済むといったことよりも先に、実はコミュニケーションできる、ということ、それ自体があります。要するに、きちんとしたコミュニケーション、他人と話が通じ合う、人とつながっている、という実感というか、安心感というか、そういうものが、筆談では得られやすいということです。これは思った以上に大きいと思っています。コミュニケーションは、何か内容を伝達して、用事を済ませるという側面もありますが、人とコミュニケーションすること、わかり合えるという状態になることも、コミュニケーションの本質としてあると思います。聞こえない、聞こえにくいという状態の中で、ただ大声で話されて、きちんと分からないまま、曖昧なコミュニケーションというか、コミュニケーションが成り立たない状況に置かれ続けることは非常に、いらだたしいというか、不安な状態ではないでしょうか。相手が筆談して、書かれたものが示されることにより、相手の伝えたいことが、聞こえの不安なく分かるという状態になること自体がまず重要なのだと思うのです。なので、それが特別のことではない、気軽にみんなが筆談するというような状況を作り出していくことは非常に重要です。気軽に筆談する人を増やしたいということですね。

こういう場面で必要とされているのは、ですからいわゆる通訳としての要約筆記ではなく、筆談です。通訳としての要約筆記が必要とされることは勿論あります。ですが、聞こえない、聞こえにくい人の周りの人が直接的なコミュニケーションを図ろうとするならば、まず筆談する、筆談が有効なんだと分かっている人が周りにたくさんいるという状況を作っていくことが必要でしょう。

2009年07月03日

全要研集会第1分科会から−6

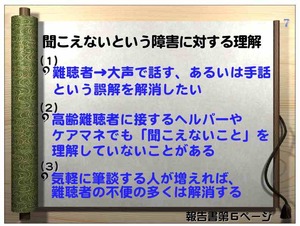

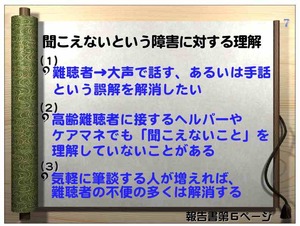

さて、こうした専門家につないでいく、ということの必要性について話してきましたが、聞こえないという障害に対する理解がある、ということも非常に大切です。社会が、ということは身の回りの人々が、聞こえないという障害に対して理解しているとはどういうことでしょうか。まず一つは、難聴者なら大きな声で話せば通じるとか、聞こえない人は手話を使うといった誤解を解消したいということがあります。以前と比べれば、こうした誤解は減ってきましたが、それでもまだまだ理解されていないということはあります。

実際、特別養護老人ホームなど見ていると、ヘルパーの人が大声で話していたり、紙筒で耳元に怒鳴っていたりというのを見かけるといった話もあり、高齢難聴者に接することの多い人でも、なかなか理解されていないということがあります。こうしたヘルパーの方や、ケアマネの方々がもっと聞こえないことについて理解して欲しい、と思いました。もちろん、介護の対象者だけではなく、家族にも高齢難聴者がおられ、家族に説明するといった場合にも、同じように聞こえないことに対する理解がないと困るということもあります、

こうした光景をみると、ちょっと筆談すれば通じるのに、と思うことがあります。実際、気軽に筆談する人が増えれば、難聴者の不便の多くは解消すると思います。もちろん筆談は万能ではないし、筆談についてまとまった研究もない、という状況ですが、聞こえない人、聞こえにくい人に対して、筆談することはとても大事です。現状では、相手が聞こえにくい、聞こえないと分かったら、気軽に筆談するということはまだまだ少ないですね。

実際、特別養護老人ホームなど見ていると、ヘルパーの人が大声で話していたり、紙筒で耳元に怒鳴っていたりというのを見かけるといった話もあり、高齢難聴者に接することの多い人でも、なかなか理解されていないということがあります。こうしたヘルパーの方や、ケアマネの方々がもっと聞こえないことについて理解して欲しい、と思いました。もちろん、介護の対象者だけではなく、家族にも高齢難聴者がおられ、家族に説明するといった場合にも、同じように聞こえないことに対する理解がないと困るということもあります、

こうした光景をみると、ちょっと筆談すれば通じるのに、と思うことがあります。実際、気軽に筆談する人が増えれば、難聴者の不便の多くは解消すると思います。もちろん筆談は万能ではないし、筆談についてまとまった研究もない、という状況ですが、聞こえない人、聞こえにくい人に対して、筆談することはとても大事です。現状では、相手が聞こえにくい、聞こえないと分かったら、気軽に筆談するということはまだまだ少ないですね。

2009年07月03日

全要研集会第1分科会から−5

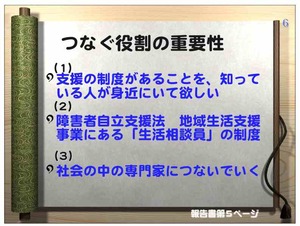

つなぐ役割は重要だと考えました。つなぐためには、支援の制度について知っている人が身近にいることが大事です。どこかに行かないと教えてもらえない、というのでは役に立ちません。もちろん行政も様々なチャンネルで情報を流しているということは言えます。各市町村の広報誌などには、制度の存在が掲載されることは確かにあります。しかし、皆さんの中で、そういう広報を見たという方はどのくらいおられるでしょうか。私達のように、聴覚障害者の問題にある程度関心を持っている者でも、補装具の給付についての案内など、広報誌で見たという方は少ないのではないかと思います。

こうした支援の制度があることを身の回りに知っている人がいて、気軽に「こういう制度があるよ。○○に行ってみたら」と教えられ人がいる、というのは、とても意味があることだと思います。

そういう場合に、制度の何もかも知っているということは難しいですね。なので、少なくとも障害者自立支援法の中にある地域生活支援事業の「生活相談員」の制度を知っていて、そこまでつないで行く、それができれば、そこから、いろんな制度に気づいて、利用していけるのではないかと思います。制度だけでなく、社会の中の専門家につないでいく、ということもあります。言語聴覚士であるか、ソーシャルワーカーであるとか、そういう専門家につないでいくということですね。

こうした専門家については実は私達作業部会のメンバーも最後まで、「言語療法士」とか「補聴器店」とか資料に書いていて、正しい名前を理解していませんでした。この点は、今回の集会で、正誤表が資料として配付されています。ちょっと見ておいていただきたいのですが、報告書第13ページのところ、「言語療法士」と「補聴器店」と書いてあります。これは、現在は法律や民間資格ができて、それぞれ「言語聴覚士」「認定補聴器技能者」となっています。正誤表の後ろには解説が書かれています。参考になると思います。以下に、更にまとめたものを掲載しておきます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(1)言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist)について

「言語聴覚士(ST)」とは、リハビリテーションの専門職の一つであり、1998年に施行された言語聴覚士法に基づく国家資格です。

言葉や聞こえなど、コミュニケーションに障害のある方や周囲の方々に対して、医師や看護師、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、教育関係者や療育関係者などと連携を取り、訓練、相談、評価、指導などの専門的な援助を行ないます。

正確な国家資格の名称は「言語聴覚士」ですが、国家資格が制定される以前は、言語療法士や言語治療士といった名称が使われていたため、今でも言語療法士といった古い表記で説明されることがあります。

(2)認定補聴器技能者(Hearing Aid Technician)について

「認定補聴器技能者」は、補聴器の販売や調整などに携わる者に対し、基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与される資格です。

認定補聴器技能者の資格を取得するには、「認定補聴器技能者試験」(財団法人テクノエイド協会)に合格することが必要です。この試験の受験資格を得るには、「補聴器技能者基礎講習会」および「補聴器技能者講習会」の受講、所定年数以上の販売実務経験、指定講習会による規定ポイントの獲得、耳鼻咽喉科専門医(補聴器相談医)の指導を受け連携をもっていること、などの条件を満たすことが必要です。認定補聴器技能者試験は、筆記試験と実技試験です。

認定補聴器技能者は、5年間の実務経験に従事しながら指定講習会を受講し、認定補聴器技能者更新講習会を受けていかなければならない、とされています。

2009年06月27日

全要研集会第1分科会−その3,4

3枚目の画面はこれ。

検討の入り口として、第1回の作業部会の検討会で話し合ったのは、「聴覚障害者が暮らしやすい社会」とはどんなものか、と言うことでした。そこで話し合われたのは、聴覚障害者が暮らしやすい社会は、まず「聞こえない」「聞こえにくい」と言うことに対する理解がある社会だと言うことです。「社会」と言いましたが、要するに聴覚障害者の周りに「聞こえない」「聞こえにくい」というのはどういうことか知っている人が沢山いるということです。聞こえないという障害にどういう大変さがあるのか、ということを周りが知っていれば、必要があれば気軽に筆談するということになり、いちいち通訳者を連れて行くということをしなくても済む範囲が広くなります。第3分科会かな、災害時の対応については話し合っていると思いますが、どんなにインターネットとか、ファックスとか、災害時通報システムとか、開発されても、最後は人間、というところがあります。いざ避難と言うことになったとき、広報車が走ったとしても、「あっ、ここの家には聞こえない人がいるから」とドアを叩いてくれる、ドアを破って「早く避難しないと」と伝えてくれるのは人間です。そういう意味で、聞こえないこと、聞こえにくいことに対する理解のある社会ということが非常に重要です。

その一方で、社会に障害者を支える制度がある、ということも非常に重要です。個人の善意だけではなく、制度があるということです。障害者が必要とするときに、必要な支援が得られなければ、人権が擁護されているとは言えません。例えば、聴覚障害者が通訳者が欲しいという時、きちんとした制度があり、その制度に則って一定のレベルの通訳者が派遣されると言うことが必要でしょう。

そして、そうした制度に気づけること、また制度が利用されやすいものであることも重要です。どんなに優れた制度が用意されていても、その制度に気づけないとか、利用するのに手間がかかるというのでは、意味が有りません。

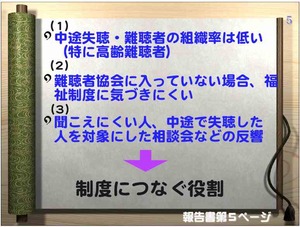

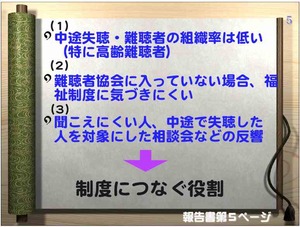

この、制度に気づける、利用しやすい、ということは、特に高齢難聴者の場合や難聴協会など入っていない、いわゆる未組織の難聴者の場合、大きな意味があります。4枚目の画面は、この点をまとめたものですが、まず、中途失聴・難聴者の組織率は低いし、特に高齢難聴者は、そもそも障害者という自覚は低く、福祉制度につながっていません。全難聴が2004年度に発行した調査報告にも記載されていますが、高齢難聴者は数は非常に多いのですが、要約筆記とか、福祉制度の利用率は低いという報告があります。

この、制度に気づける、利用しやすい、ということは、特に高齢難聴者の場合や難聴協会など入っていない、いわゆる未組織の難聴者の場合、大きな意味があります。4枚目の画面は、この点をまとめたものですが、まず、中途失聴・難聴者の組織率は低いし、特に高齢難聴者は、そもそも障害者という自覚は低く、福祉制度につながっていません。全難聴が2004年度に発行した調査報告にも記載されていますが、高齢難聴者は数は非常に多いのですが、要約筆記とか、福祉制度の利用率は低いという報告があります。

こうした高齢難聴者は、難聴協会などに入っていないことが多いのですが、難聴協会に入っていないと、なかなか福祉制度に気づきにくい、ということが言えます。難聴協会に入っていると、補聴器の補助がどうかとか、字幕デコーダーはどうか、とか情報がそれなりに入ってきますが、一人でいる中途失聴・難聴者には、なかなかそういう情報は入りません。地域の民生委員の方も、どういう福祉制度があるかまでは知らないとか、そういうことがあります。こうした組織化されていない難聴者、特に高齢難聴者がどういうルートで、福祉制度などに気づくか、という点です。

また、研究討論集会での論文にもいくつか示されていますが、聞こえにくい人や中途失聴者を対象とした聞こえの相談会などで非常に大きな反響があるということがあります。聞こえの相談会などを開くと、「知らなかった」とか、「こういう制度があれば、是非利用したい」といった反応が沢山寄せられているのです。

こうした点から、福祉制度につなぐ役割の大切さが見えてきました。社会に、障害者を支える制度があるだけでなく、その制度に容易に気づくことができ、利用しやすい制度であるということは非常に重要です。この後者の部分、それが「つなぐ役割」です。

検討の入り口として、第1回の作業部会の検討会で話し合ったのは、「聴覚障害者が暮らしやすい社会」とはどんなものか、と言うことでした。そこで話し合われたのは、聴覚障害者が暮らしやすい社会は、まず「聞こえない」「聞こえにくい」と言うことに対する理解がある社会だと言うことです。「社会」と言いましたが、要するに聴覚障害者の周りに「聞こえない」「聞こえにくい」というのはどういうことか知っている人が沢山いるということです。聞こえないという障害にどういう大変さがあるのか、ということを周りが知っていれば、必要があれば気軽に筆談するということになり、いちいち通訳者を連れて行くということをしなくても済む範囲が広くなります。第3分科会かな、災害時の対応については話し合っていると思いますが、どんなにインターネットとか、ファックスとか、災害時通報システムとか、開発されても、最後は人間、というところがあります。いざ避難と言うことになったとき、広報車が走ったとしても、「あっ、ここの家には聞こえない人がいるから」とドアを叩いてくれる、ドアを破って「早く避難しないと」と伝えてくれるのは人間です。そういう意味で、聞こえないこと、聞こえにくいことに対する理解のある社会ということが非常に重要です。

その一方で、社会に障害者を支える制度がある、ということも非常に重要です。個人の善意だけではなく、制度があるということです。障害者が必要とするときに、必要な支援が得られなければ、人権が擁護されているとは言えません。例えば、聴覚障害者が通訳者が欲しいという時、きちんとした制度があり、その制度に則って一定のレベルの通訳者が派遣されると言うことが必要でしょう。

そして、そうした制度に気づけること、また制度が利用されやすいものであることも重要です。どんなに優れた制度が用意されていても、その制度に気づけないとか、利用するのに手間がかかるというのでは、意味が有りません。

この、制度に気づける、利用しやすい、ということは、特に高齢難聴者の場合や難聴協会など入っていない、いわゆる未組織の難聴者の場合、大きな意味があります。4枚目の画面は、この点をまとめたものですが、まず、中途失聴・難聴者の組織率は低いし、特に高齢難聴者は、そもそも障害者という自覚は低く、福祉制度につながっていません。全難聴が2004年度に発行した調査報告にも記載されていますが、高齢難聴者は数は非常に多いのですが、要約筆記とか、福祉制度の利用率は低いという報告があります。

この、制度に気づける、利用しやすい、ということは、特に高齢難聴者の場合や難聴協会など入っていない、いわゆる未組織の難聴者の場合、大きな意味があります。4枚目の画面は、この点をまとめたものですが、まず、中途失聴・難聴者の組織率は低いし、特に高齢難聴者は、そもそも障害者という自覚は低く、福祉制度につながっていません。全難聴が2004年度に発行した調査報告にも記載されていますが、高齢難聴者は数は非常に多いのですが、要約筆記とか、福祉制度の利用率は低いという報告があります。こうした高齢難聴者は、難聴協会などに入っていないことが多いのですが、難聴協会に入っていないと、なかなか福祉制度に気づきにくい、ということが言えます。難聴協会に入っていると、補聴器の補助がどうかとか、字幕デコーダーはどうか、とか情報がそれなりに入ってきますが、一人でいる中途失聴・難聴者には、なかなかそういう情報は入りません。地域の民生委員の方も、どういう福祉制度があるかまでは知らないとか、そういうことがあります。こうした組織化されていない難聴者、特に高齢難聴者がどういうルートで、福祉制度などに気づくか、という点です。

また、研究討論集会での論文にもいくつか示されていますが、聞こえにくい人や中途失聴者を対象とした聞こえの相談会などで非常に大きな反響があるということがあります。聞こえの相談会などを開くと、「知らなかった」とか、「こういう制度があれば、是非利用したい」といった反応が沢山寄せられているのです。

こうした点から、福祉制度につなぐ役割の大切さが見えてきました。社会に、障害者を支える制度があるだけでなく、その制度に容易に気づくことができ、利用しやすい制度であるということは非常に重要です。この後者の部分、それが「つなぐ役割」です。

2009年06月26日

全要研集会第1分科会から−1

第27回全要研集会は、2009年6月20日、21日に、愛知県蒲郡市で開催された。5つの分科会が設けられたが、その第1分科会のテーマは、「要約筆記者制度の始動」。一方、全要研では、要約筆記奉仕員というあり方についての検討が必要だとして、2年ほど前から、作業部会を作って、あり方の検討をしてきた。その作業部会の座長のような役回りをしてきた。要約筆記奉仕員のあり方について検討するなかで、これまで要約筆記奉仕員が担ってきたこと、その優れた活動内容も、その活動が制約してきたものも見えてきた。

作業部会では、その検討の内容を、2009年4月に、報告書の形にして、全要研の理事会に答申した。理事会は、これを受けて、理事会としての「報告書」をまとめ、2009年5月20日に発行している。この「報告書」は、全要研ニュース6月号に同封され、全会員に送付された。更に、その全文を全要研のホームページからダウンロードして読むことができる。

とはいえ、この報告書は、資料も入れると50ページをこえるものだ。そこで、分科会の第一日目に、要約筆記奉仕員のあり方について検討した作業部会の検討の過程を報告をするように求められた。プレゼンテーション資料を用意し説明したものを、できるかぎり再現してみたい。なお、プレゼンテーション資料は25枚ほどあるので、連載ということにしたい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

全要研集会第1分科会の構成ですが、「報告書」の概要を全要研集会の第1分科会で第一日目に報告し、報告の後で長めの質疑の時間を取って質疑応答をするという組み立てになりました。参加の皆さんの意見を伺い、回答できるものは、分科会の中で回答し、また質問用紙に質問を書いていただいたものは、翌日までに可能な範囲で回答するとして分科会に臨みました。また、二日目については、一日目の報告を一つの道程として、パネルディスカッションを行なう、という構成になっていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

左の画面は、その第一日目の最初の資料。ここでは、全要研としてどのような検討をしてきたかを説明しました。

左の画面は、その第一日目の最初の資料。ここでは、全要研としてどのような検討をしてきたかを説明しました。

(1)全要研が全難聴に呼びかけて、委員3名を推薦してもらい、全要研側委員(3名)と共に「要約筆記奉仕員に関する検討作業部会」を立ち上げました。

(2)途中、経過報告を、作業部会として全要研ニュースに数回掲載し、

(3)また、全難聴の機関誌にも記事を掲載させてもらいました。二度目のときは、かなり長いページ数をいただいて、詳しい検討結果を掲載しました。

(4)それから2009年2月に開催された全国要約筆記研究討論集会(九州)に、それまでのまとめから、作業部会として提言論文を提出し、この提言論文に対する意見を含むという方法で論文をいただくという形で、第1分科会が行なわれました。この分科会での討議は、その後の最終報告にも反映されたし、また分科会で、現在の要約筆記者派遣の目的と要約筆記奉仕員の養成の目標とがずれていることが取り上げられ、参加者に共通理解として認識されるということもありました。

(5)2008年末には、作業部会としての中間報告を作成し、これは全要研ニュースに同封する形で、全会員に送られました。また全難聴については、加盟協会に送られ、会員への周知が図られました。この中間報告に対しては、いくつか意見が寄せられました。何十という意見はさすがに集まりませんでしたが、いくつか、それなりに意見が寄せられ、これは最終報告に反映されました。

(6)その後、理事会から、中間報告に対する意見などを反映して最終報告書を作成するように作業部会に指示され、2009年3月末に第4回目の作業部会を開き、それまでの様々な意見をとりまとめ、作業部会としての最終報告を作成し、理事会に提出しました。

これを受けて、理事会では、5月の理事会で内容についての確認を行ない、理事会としての「要約筆記奉仕員のあり方について」という報告書を作成し、全要研ニュースの6月号に同封されました。そして、今回の分科会。こんな経緯で検討作業を進めてきたことになります。

全要研という組織が、自らこうした課題に取り組み、2年近い検討と意見募集とを行ない、一つの方向性を出す、という取り組みをしてきたことは、ほとんど初めてではないかと思います。

作業部会では、その検討の内容を、2009年4月に、報告書の形にして、全要研の理事会に答申した。理事会は、これを受けて、理事会としての「報告書」をまとめ、2009年5月20日に発行している。この「報告書」は、全要研ニュース6月号に同封され、全会員に送付された。更に、その全文を全要研のホームページからダウンロードして読むことができる。

とはいえ、この報告書は、資料も入れると50ページをこえるものだ。そこで、分科会の第一日目に、要約筆記奉仕員のあり方について検討した作業部会の検討の過程を報告をするように求められた。プレゼンテーション資料を用意し説明したものを、できるかぎり再現してみたい。なお、プレゼンテーション資料は25枚ほどあるので、連載ということにしたい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

全要研集会第1分科会の構成ですが、「報告書」の概要を全要研集会の第1分科会で第一日目に報告し、報告の後で長めの質疑の時間を取って質疑応答をするという組み立てになりました。参加の皆さんの意見を伺い、回答できるものは、分科会の中で回答し、また質問用紙に質問を書いていただいたものは、翌日までに可能な範囲で回答するとして分科会に臨みました。また、二日目については、一日目の報告を一つの道程として、パネルディスカッションを行なう、という構成になっていました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

左の画面は、その第一日目の最初の資料。ここでは、全要研としてどのような検討をしてきたかを説明しました。

左の画面は、その第一日目の最初の資料。ここでは、全要研としてどのような検討をしてきたかを説明しました。(1)全要研が全難聴に呼びかけて、委員3名を推薦してもらい、全要研側委員(3名)と共に「要約筆記奉仕員に関する検討作業部会」を立ち上げました。

(2)途中、経過報告を、作業部会として全要研ニュースに数回掲載し、

(3)また、全難聴の機関誌にも記事を掲載させてもらいました。二度目のときは、かなり長いページ数をいただいて、詳しい検討結果を掲載しました。

(4)それから2009年2月に開催された全国要約筆記研究討論集会(九州)に、それまでのまとめから、作業部会として提言論文を提出し、この提言論文に対する意見を含むという方法で論文をいただくという形で、第1分科会が行なわれました。この分科会での討議は、その後の最終報告にも反映されたし、また分科会で、現在の要約筆記者派遣の目的と要約筆記奉仕員の養成の目標とがずれていることが取り上げられ、参加者に共通理解として認識されるということもありました。

(5)2008年末には、作業部会としての中間報告を作成し、これは全要研ニュースに同封する形で、全会員に送られました。また全難聴については、加盟協会に送られ、会員への周知が図られました。この中間報告に対しては、いくつか意見が寄せられました。何十という意見はさすがに集まりませんでしたが、いくつか、それなりに意見が寄せられ、これは最終報告に反映されました。

(6)その後、理事会から、中間報告に対する意見などを反映して最終報告書を作成するように作業部会に指示され、2009年3月末に第4回目の作業部会を開き、それまでの様々な意見をとりまとめ、作業部会としての最終報告を作成し、理事会に提出しました。

これを受けて、理事会では、5月の理事会で内容についての確認を行ない、理事会としての「要約筆記奉仕員のあり方について」という報告書を作成し、全要研ニュースの6月号に同封されました。そして、今回の分科会。こんな経緯で検討作業を進めてきたことになります。

全要研という組織が、自らこうした課題に取り組み、2年近い検討と意見募集とを行ない、一つの方向性を出す、という取り組みをしてきたことは、ほとんど初めてではないかと思います。

2009年05月08日

「要約筆記は通訳」と「通訳としての要約筆記」

「要約筆記は通訳だ」という言い方がされている。要約筆記は、自分のコミュニケーション手段ではなく、他人のコミュニケーションを媒介するものだから、この言い方は、確かに要約筆記の姿を的確に指摘している。私が属している地元のサークルは、創立以来、「要約筆記等研究連絡会・まごのて」といって、わざわざ会の名称に「等」を入れているが、「等」を入れるとき、「要約筆記」だけでなく、映画の字幕も作るし、というような感じ方が確かにあった。では、「要約筆記は通訳」というだけで、良いのだろうか。私自身は、通常は「通訳としての要約筆記」という言い方をしている。要約筆記には様々な活動が含まれるが、その内の「通訳としての要約筆記」はこういうものだ、という説明をしている。この二つの表現、「要約筆記は通訳」と「通訳としての要約筆記」との関係はどういうものだろうか。以下、私見。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

要約筆記は、手話のように言語それ自体を指し示している訳ではない。要約筆記の活動とは、必然的に、自己のコミュニケーションではなく、他者のコミュニケーションや情報取得をサポートする作業、ということになる。しかし、「要約筆記の活動」は「通訳」そのものでない様々な活動を、現実に含んで進められてきた。「要約筆記」は、福祉行政の谷間におかれ、手話を使わないために、社会の情報保障から取り残されてきた中途失聴・難聴者に聞こえを回復しようとする運動の全体を意味する、いわば歴史的な蓄積を背負ってきた。

中途失聴・難聴者が聞こえを回復するために必要とするものの全体像は、最初から明らかだったわけではない。もちろん、中途失聴難聴者が互いの意思を疎通し合い、福祉の運動を進めていくために、難聴者協会などの会議で、話を筆記するという活動のあり方は、早くから認識されていた。しかしそれだけにとどまらず、ある時は映画の字幕を作ることが、時には政見放送に字幕を付けるように求める運動が、テレビの筆録を作る活動が、難聴児の学校生活を支える運動が、それを求める中途失聴難聴者の要望に応えようとして行なわれてきた。それらの活動が、「要約筆記活動」の幅を拡げ、その中身を少しずつ豊かにしてきたのだ、と私は理解している。

活動の幅は、聴覚障害者の自己決定を支える通訳としての要約筆記の重要性が理解されることで、通訳の側に大きく拡がり、その一方で、中途失聴・難聴者と筆談を使った直接的なコミュニケーションを厭わない人との交流を伴う社会参加の活動としての広がりも作り出してきた。

そうした多様な活動の中で、聴覚障害者の権利擁護という観点から、聞こえない人のコミュニケーションを支援する活動が、聴覚障害者の人権を擁護するものとして、2000年に、社会福祉事業に位置づけられた。つまり、「社会福祉事業として行なわれている要約筆記は通訳」だ、と言うことができる。聴覚障害者の権利を擁護するために必要となるもの、それは社会福祉事業として位置づけられるべきであり、そのように位置づけられた要約筆記は通訳なのだ。

そうした多様な活動の中で、聴覚障害者の権利擁護という観点から、聞こえない人のコミュニケーションを支援する活動が、聴覚障害者の人権を擁護するものとして、2000年に、社会福祉事業に位置づけられた。つまり、「社会福祉事業として行なわれている要約筆記は通訳」だ、と言うことができる。聴覚障害者の権利を擁護するために必要となるもの、それは社会福祉事業として位置づけられるべきであり、そのように位置づけられた要約筆記は通訳なのだ。

一方、この社会福祉事業として行なわれている要約筆記を、上述した歴史的な活動の中においてみると、それは「通訳としての要約筆記」ということになる。その回りには、通訳行為以外の活動がいくつも存在している。全要研が二年掛けて検討してきた要約筆記奉仕員の活動領域は、実際極めて広い。聞こえを保障すべき場所は、まだほとんど埋められていないと言っても良い。「要約筆記は通訳」だというのは、社会福祉事業としては、全く正しい。と同時に、これまでに、「要約筆記」という名前の元で行なわれてきた豊かな活動、中途失聴難聴者の聞こえの世界を少しでも拡げようとした様々な活動の全体を「要約筆記の活動」とみるとき、「通訳としての要約筆記」は、そのホンの一部を言い表わした言葉だ、ということになる。

こう考えれば、両者を矛盾なく理解することができる。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

要約筆記は、手話のように言語それ自体を指し示している訳ではない。要約筆記の活動とは、必然的に、自己のコミュニケーションではなく、他者のコミュニケーションや情報取得をサポートする作業、ということになる。しかし、「要約筆記の活動」は「通訳」そのものでない様々な活動を、現実に含んで進められてきた。「要約筆記」は、福祉行政の谷間におかれ、手話を使わないために、社会の情報保障から取り残されてきた中途失聴・難聴者に聞こえを回復しようとする運動の全体を意味する、いわば歴史的な蓄積を背負ってきた。

中途失聴・難聴者が聞こえを回復するために必要とするものの全体像は、最初から明らかだったわけではない。もちろん、中途失聴難聴者が互いの意思を疎通し合い、福祉の運動を進めていくために、難聴者協会などの会議で、話を筆記するという活動のあり方は、早くから認識されていた。しかしそれだけにとどまらず、ある時は映画の字幕を作ることが、時には政見放送に字幕を付けるように求める運動が、テレビの筆録を作る活動が、難聴児の学校生活を支える運動が、それを求める中途失聴難聴者の要望に応えようとして行なわれてきた。それらの活動が、「要約筆記活動」の幅を拡げ、その中身を少しずつ豊かにしてきたのだ、と私は理解している。

活動の幅は、聴覚障害者の自己決定を支える通訳としての要約筆記の重要性が理解されることで、通訳の側に大きく拡がり、その一方で、中途失聴・難聴者と筆談を使った直接的なコミュニケーションを厭わない人との交流を伴う社会参加の活動としての広がりも作り出してきた。

そうした多様な活動の中で、聴覚障害者の権利擁護という観点から、聞こえない人のコミュニケーションを支援する活動が、聴覚障害者の人権を擁護するものとして、2000年に、社会福祉事業に位置づけられた。つまり、「社会福祉事業として行なわれている要約筆記は通訳」だ、と言うことができる。聴覚障害者の権利を擁護するために必要となるもの、それは社会福祉事業として位置づけられるべきであり、そのように位置づけられた要約筆記は通訳なのだ。

そうした多様な活動の中で、聴覚障害者の権利擁護という観点から、聞こえない人のコミュニケーションを支援する活動が、聴覚障害者の人権を擁護するものとして、2000年に、社会福祉事業に位置づけられた。つまり、「社会福祉事業として行なわれている要約筆記は通訳」だ、と言うことができる。聴覚障害者の権利を擁護するために必要となるもの、それは社会福祉事業として位置づけられるべきであり、そのように位置づけられた要約筆記は通訳なのだ。一方、この社会福祉事業として行なわれている要約筆記を、上述した歴史的な活動の中においてみると、それは「通訳としての要約筆記」ということになる。その回りには、通訳行為以外の活動がいくつも存在している。全要研が二年掛けて検討してきた要約筆記奉仕員の活動領域は、実際極めて広い。聞こえを保障すべき場所は、まだほとんど埋められていないと言っても良い。「要約筆記は通訳」だというのは、社会福祉事業としては、全く正しい。と同時に、これまでに、「要約筆記」という名前の元で行なわれてきた豊かな活動、中途失聴難聴者の聞こえの世界を少しでも拡げようとした様々な活動の全体を「要約筆記の活動」とみるとき、「通訳としての要約筆記」は、そのホンの一部を言い表わした言葉だ、ということになる。

こう考えれば、両者を矛盾なく理解することができる。

2008年10月15日

全国要約筆記研究討論集会に向けて−その2

提言論文には図が2つ付いている。その図は、要するに社会の中で、聞こえない人への理解を拡げるという側面と要約筆記奉仕員を養成するという側面を連動させるのではなく、前者を拡大する方法を考える場合の道筋を示している。社会の中で、聞こえない人、聞こえにくい人への理解を拡げることができれば、その理解の輪の中で、要約筆記により他人の話を通訳する人も、聞こえない人への字幕を作る活動も、プラネタリウムの上演や芝居の情報保障をする取り組みも、広がり、育っていく筈だ。

そのためには、

要約筆記で通訳する人の養成=聞こえない人・聞こえにくい人の現状や困難さを理解する人

という等号(=)を、不等号(<)にしなければいけない。

この左側を通訳者として認定し、社会福祉事業として社会的な制度として機能させていく、という努力を一方におき、他方に、啓発の運動を置く。啓発の運動は、つまるところ聴覚障害者の社会参加促進という側面を持つから、これを自立支援法の地域生活支援事業の実施要綱における「要約筆記奉仕員養成事業」として整理していく、そういう方向性が望ましいと私は思う。

この辺の整理をしていくことが、提言論文を掲げ、要約筆記研究討論集会の第1分科会で取り上げようとしている意味だろうと思う。どんな討論集会になるのか。ちょっと楽しみではある。

そのためには、

要約筆記で通訳する人の養成=聞こえない人・聞こえにくい人の現状や困難さを理解する人

という等号(=)を、不等号(<)にしなければいけない。

この左側を通訳者として認定し、社会福祉事業として社会的な制度として機能させていく、という努力を一方におき、他方に、啓発の運動を置く。啓発の運動は、つまるところ聴覚障害者の社会参加促進という側面を持つから、これを自立支援法の地域生活支援事業の実施要綱における「要約筆記奉仕員養成事業」として整理していく、そういう方向性が望ましいと私は思う。

この辺の整理をしていくことが、提言論文を掲げ、要約筆記研究討論集会の第1分科会で取り上げようとしている意味だろうと思う。どんな討論集会になるのか。ちょっと楽しみではある。

2008年10月06日

研究討論集会に向けて

全要研ニュース10月号が配送されてきた。この中に、一年の休止を挟んで再開された全国要約筆記研究討論集会の募集要綱が同封されている。併せて、その第1分科会の提言論文が掲載されている。第1分科会に参加する人は、この提言論文に対する自分の意見を論文にして提出することになっている。

提言論文の主張のポイントは、中途失聴者・難聴者の現状や社会的な困難さを理解して自ら筆談で自分の意図を伝えようとする人の養成と、要約筆記という方法を用いて他人の話を聞こえない人に伝達しようとする人の養成とを分離しようと言うところにあるようだ。「分離」といっても、要約筆記者は当然、前者、つまり中途失聴者・難聴者の現状や社会的な困難さを理解することを含んでいる。ただ、これまでは、中途失聴者・難聴者に関係して健聴者に対して行なわれてきた養成というものは、基本的に要約筆記奉仕員の養成しかなかった。要約筆記奉仕員の養成以外の、中途失聴者・難聴者に対する理解と支援を求めるような講習会は、ごく限られた例外を除いて存在しない。特に公的な制度として位置づけられたものは、一つもない。

ということは、要約筆記奉仕員を養成する講座なりが、中途失聴者・難聴者に対する理解・啓発を進める講座であったということだ。つまり、

中途失聴者・難聴者に対する理解・啓発を求めること = 要約筆記奉仕員養成

という関係になっていた。ここをイコールではなく、

中途失聴者・難聴者に対する理解・啓発を求めること > 要約筆記奉仕員養成

にすべきではないか、と提言論文は、問題を提起している。

(以下、次回)

提言論文の主張のポイントは、中途失聴者・難聴者の現状や社会的な困難さを理解して自ら筆談で自分の意図を伝えようとする人の養成と、要約筆記という方法を用いて他人の話を聞こえない人に伝達しようとする人の養成とを分離しようと言うところにあるようだ。「分離」といっても、要約筆記者は当然、前者、つまり中途失聴者・難聴者の現状や社会的な困難さを理解することを含んでいる。ただ、これまでは、中途失聴者・難聴者に関係して健聴者に対して行なわれてきた養成というものは、基本的に要約筆記奉仕員の養成しかなかった。要約筆記奉仕員の養成以外の、中途失聴者・難聴者に対する理解と支援を求めるような講習会は、ごく限られた例外を除いて存在しない。特に公的な制度として位置づけられたものは、一つもない。

ということは、要約筆記奉仕員を養成する講座なりが、中途失聴者・難聴者に対する理解・啓発を進める講座であったということだ。つまり、

中途失聴者・難聴者に対する理解・啓発を求めること = 要約筆記奉仕員養成

という関係になっていた。ここをイコールではなく、

中途失聴者・難聴者に対する理解・啓発を求めること > 要約筆記奉仕員養成

にすべきではないか、と提言論文は、問題を提起している。

(以下、次回)

2008年07月23日

青森往還

青森まで行ってきた。講師の依頼を青森県支部からいただいたからだ。子育ても一段落し、講師依頼を受けられる条件があるところは引き受けるようにしている。2月は山口に行き、4月には九州に行ってきた。8月は石川に、9月は大阪に行く。通訳としての要約筆記というものの意味を要約筆記に関わる人に伝えたいと思っている。そして要約筆記(通訳)だけが、聞こえの保障の世界をカバーしているのではなく、むしろ聞こえの保障という世界のわずかな部分だけを「通訳としての要約筆記」がカバーしていること、それ以外にもたくさんの活動があり得ること、あったことを話している。

聞こえない人の支援というとき、要約筆記者がしている支援の一つは、コミュニケーション支援だ。これは補聴を援助することとは違う。補聴器や人工内耳、あるいは音声認識による全文表示などは、補聴援助だと言える。補聴援助とは、聞き取れない言葉、聞こえにくい言葉のその聞こえを補助することを意味している。何か話されているが、自分の耳には○○○○としか音として入ってこず、何という言葉が話されたか分からない、というとき、これを補聴器や人工内耳により、少しでも分かるように補助する訳だ。補聴器を使えば(状況によるが)かなり聞き取れるとという難聴者が、話題が変わったとき、何の話かを素早く知りたいといわれることがある。話題が分かれば、関連語の範囲が狭まり、口話なども利用して、相手の話していることを聞き取ることが容易になるからだという。

ところが手書き要約筆記は、こうした補聴援助とは全く異なる支援を目指している。手書き要約筆記は、補聴を援助するのではなく、意味内容をまとめて伝える、というタイプの支援、コミュニケーション支援を目指している。難聴者が、自分の聞き漏らした言葉を要約筆記の画面に求めてもその言葉がそこに現われるとは限らない。

「小学校に入った後で」と話し手がしゃべったとして、聞いている人が「小学校に」という部分を聞き取りにくいとしよう。これを聞き取りやすくするために、デジタル補聴器などを使う、人工内耳のスピーチプロセッサを適合させるというのが、補聴援助だ。しかし、要約筆記は、このとき「就学後に」と書いているかも知れない。どう書いているかは、話の全体の中で判断されるから、一つには決まらないが、話し手の言葉そのままで書くとは限らない、ということはできる。要約筆記の画面を見ても、「小学校に」という文字は現われるとは限らない、そのことは、要約筆記を使っている難聴者、中途失聴者には知って欲しいと思う。

これは、意味の伝達が、その表現の伝達より優先する場で要約筆記を利用するということを考えているからだ。これが「通訳としての要約筆記」という言葉の一つの意味なのだ。要約筆記は現実には、こうした「意味内容の伝達を優先する場面」以外でも用いられる。そのことは理解しているが、まず会議や交渉、講演といった場面での情報の伝達を優先し、その技術や支援のあり方を明確にしようとするのが、「通訳としての要約筆記」の意味だし、目指しているものなのだ。「意味内容の伝達よりも、表現の伝達を優先する場面」では、通常の手書き要約筆記とは異なるアプローチが必要となる。このことは、このブログでも何度か書いてきたことだ。

青森では、「自分たちは要約筆記をするボランティアとして育てられたとは考えていない。最初から、公的な派遣制度を担う要約筆記者として育てられてきたし、講座が終われば認定試験がある。合格率は決して高くない。」という話を聞いた。まだ大きなうねりにはなっていないとしても、要約筆記という支援の内実を、ボランティア活動と公的な派遣制度とに分けてきちんと整理し、更に「通訳としての要約筆記」が補聴援助ではなく、意味の伝達を中心としたコミュニケーション支援であることを理解した活動が、広がっていることを実感することができた。名古屋−青森間は、鉄路で7時間。その復路は、往路より短く感じられた。

聞こえない人の支援というとき、要約筆記者がしている支援の一つは、コミュニケーション支援だ。これは補聴を援助することとは違う。補聴器や人工内耳、あるいは音声認識による全文表示などは、補聴援助だと言える。補聴援助とは、聞き取れない言葉、聞こえにくい言葉のその聞こえを補助することを意味している。何か話されているが、自分の耳には○○○○としか音として入ってこず、何という言葉が話されたか分からない、というとき、これを補聴器や人工内耳により、少しでも分かるように補助する訳だ。補聴器を使えば(状況によるが)かなり聞き取れるとという難聴者が、話題が変わったとき、何の話かを素早く知りたいといわれることがある。話題が分かれば、関連語の範囲が狭まり、口話なども利用して、相手の話していることを聞き取ることが容易になるからだという。

ところが手書き要約筆記は、こうした補聴援助とは全く異なる支援を目指している。手書き要約筆記は、補聴を援助するのではなく、意味内容をまとめて伝える、というタイプの支援、コミュニケーション支援を目指している。難聴者が、自分の聞き漏らした言葉を要約筆記の画面に求めてもその言葉がそこに現われるとは限らない。

「小学校に入った後で」と話し手がしゃべったとして、聞いている人が「小学校に」という部分を聞き取りにくいとしよう。これを聞き取りやすくするために、デジタル補聴器などを使う、人工内耳のスピーチプロセッサを適合させるというのが、補聴援助だ。しかし、要約筆記は、このとき「就学後に」と書いているかも知れない。どう書いているかは、話の全体の中で判断されるから、一つには決まらないが、話し手の言葉そのままで書くとは限らない、ということはできる。要約筆記の画面を見ても、「小学校に」という文字は現われるとは限らない、そのことは、要約筆記を使っている難聴者、中途失聴者には知って欲しいと思う。

これは、意味の伝達が、その表現の伝達より優先する場で要約筆記を利用するということを考えているからだ。これが「通訳としての要約筆記」という言葉の一つの意味なのだ。要約筆記は現実には、こうした「意味内容の伝達を優先する場面」以外でも用いられる。そのことは理解しているが、まず会議や交渉、講演といった場面での情報の伝達を優先し、その技術や支援のあり方を明確にしようとするのが、「通訳としての要約筆記」の意味だし、目指しているものなのだ。「意味内容の伝達よりも、表現の伝達を優先する場面」では、通常の手書き要約筆記とは異なるアプローチが必要となる。このことは、このブログでも何度か書いてきたことだ。

青森では、「自分たちは要約筆記をするボランティアとして育てられたとは考えていない。最初から、公的な派遣制度を担う要約筆記者として育てられてきたし、講座が終われば認定試験がある。合格率は決して高くない。」という話を聞いた。まだ大きなうねりにはなっていないとしても、要約筆記という支援の内実を、ボランティア活動と公的な派遣制度とに分けてきちんと整理し、更に「通訳としての要約筆記」が補聴援助ではなく、意味の伝達を中心としたコミュニケーション支援であることを理解した活動が、広がっていることを実感することができた。名古屋−青森間は、鉄路で7時間。その復路は、往路より短く感じられた。

2008年07月23日

全要研総会のこと

全要研総会からすでに1か月が過ぎた。総会の運営については、いろいろ批判やご意見をいただいている。難聴協会の会報にさえ、関連記事が載っている。それだけ、関心を持っていただいているということだろう。しかし思い込みのままの関心は、結局偏見になってしまう。個人的な感想になってしまうが、運営について知るところを書いておきたい。

運営方法について反対の意見を持っている人や、もともと新理事会の人選に反対の人たちには、そのまま信じてもらうことは難しいのかも知れないが、全要研総会の進行、委任状の扱いなどについて、名古屋事務所で準備をしてきた者の一人として、公平な扱い、会員一人一人の意志の尊重ということを考えて様々な検討をしてきたということは伝えたい。おそらく会員の誰よりも、全要研名古屋事務所のメンバーは、そのことについて、あり得る可能性の様々を検討し、準備してきたと思っている。それは事務所の仕事だから、ある意味で当たり前だ。いずれかの立場で何かを準備した訳では全くない。

今回人事について修正動議が出されて、思いがけない結果になったが、私は個人的にはああいう形の動議は出して欲しくなかった。人事は、僅差の選挙で決することは望ましくないと考えているからだ。すでに理事会で、同じ人事を諮っている。そのときも僅差だった。人事は、可能ならば、8割以上が納得するもの、というのが望ましいと思っている。もちろん修正動議を出すこと自体は、会員の権利として確保されている。その場で定款に定められた1/5を十分上回る数の賛成があったのだから、取り上げ、討議し、決着をつけるということは全く正しい。従って、上記は私の個人的な心情に過ぎない。

そのような個人的な心情はさておき、仮に修正動議が出されたら、どうするか、ということを考えて準備をしておく、というのが、事務局や事務所の仕事だ。かつての全要研総会は、黄色のカードを出席している正会員に配布し、このカードを携えての挙手を数えていた。しかし、何度数えてもなかなか票数が一致しない、個人委任を受けている場合、両手で足りないなど、様々な問題が生じていた。これをどうにかしようと考えて、現在の色別(番号別)カードの配布、投票という形にたどり着いた(2006年度総会から実施)。

今年について言えば、更に理事会が、投票の方法を考えて、箱を持ってカードを集める人、壇上で数える人、確認する人などを分担しあった。壇上でカウントする様子を見えるようにし、更に退席者については退席の際にカードを返却してもらい、これを議長の机に順次積み上げていくようにした。この退席者の数に関して、決議の際には議場の扉を閉めて、と議長が説明した。議決の最中に「帰る」という人がいると、その時点の投票の母数が不明確になるからだ。採決時の母数を確定させるという意味で、議場の閉鎖は当たり前のことだと思う。すべては、総会での議決が公正に行なわれていることを示すために検討され、採用されたものだ。

委任状にことはすでに書いた。これも今から思えば、出欠確認の葉書を出す時点で、もっと良い方法を考えておくべきだったかも知れない。もともとあの葉書の文面は、4案くらいを検討し、一番誤解のないもの、と考えて作成している。それでも、戻ってきた葉書の書き方は実に様々だった。委任する相手を、名字だけとか、地域名+名字などで特定してくる人がおられるとは思いもしなかったのが正直なところだ。

委任をすべて認めて準備をし、会場で、採決用のカードの束を渡したときに、委任を否定されたらどうするのか、など、様々なケースも検討した。実際、複数の方の委任を受けている(筈の)会員が、「欠席」の葉書を送ってきているケースもあった。これはいったいどういうことだろうか、と訝かしんだ。結局、委任している人が、相手の承諾を取っていないケースが多いのではないか、ではこの委任(委任を受けた人が欠席の場合の委任)は、どこに行くのか、どう考えれば、公平さを保ち、かつ委任した人の意志をもっとも生かせるのか、簡単に答えが出ることではなかった。

総会での議事については、総会の場で専任された議長に任される。事情を知っている人が議長をする方が進行はうまくいく。しかしそれでは中立性は担保できない。従って、理事から議長を出すことはできない。議長は理事会に参加していないから、前後のいきさつは分かっていない。その中で、あの総会の議長をすることは、本当に大変だったと思う。議長を引き受けてくださった村上さんには深く感謝したい。本当にありがたかった。壇上の理事は右往左往していたように見えただろうか。見えたかも知れない。「こうすればよい」と思っても、議長の権限に容喙することは避けたい、そういう思いがあった。強いて言えば、長たるものが、リーダーシップを発揮して欲しいと一番感じる場面だった。理事長や事務局長が曖昧なことを言っては、まとまるはずがない。

こうした総会運営について、事務所のメンバーで検討して案を作る際、よりどころにしたのは、結局「原則に従う」というものだった。80%以上の賛同が得られるなら、どういうやり方をしてもあまり大きな問題にはならない。前例主義でもいいだろう。しかし、僅差の争いになる可能性があるとき、あるいは複数の意見が拮抗しているようなケースでは、結局原則に立ち返るのが一番良い、ということだった。原則とは、まず第1に自分たちの会の定款だ。定款に定めのないものについては、社会の一般則。民法などの法律に規定のあるものは、それらの規定。そこに沿って整理をした。例えば委任状の記載。委任する相手の特定の仕方までは定款には書いていない。そこで、一般則に従う。人の特定は氏名(フルネーム)が基本、その上で年齢など補助的な情報を合わせて本人確認をしている。そこで、二つの情報を合わせて個人が特定可能な場合には、認めることにした。細かいことを言えば、全要研には同姓同名(同一漢字)という会員がおられる。従って、フルネームでも足りない場合はあるのだが、葉書に「氏名」としか書かなかった以上、住所や会員番号まで要求することはできないと判断した。

そうした一つ一つの判断と想定とを組み立てて総会に臨んだ。委任の扱いについては三役会で相談し、おおむね判断が固まったところで理事会に報告し、最後は集会初日、午前中の理事会で確認がなされた。一部三役案とは異なる判断も、理事会の場でなされた(委任者が特定できなかった場合の委任は、無効とすると整理したが、理事会では議長委任とする、とされた)。こういうことはよくある。理事会前の整理は、各担当者が行なうとしても、それをそのまま追認するのが理事会ではないからだ。理事が一人一人、その見識を生かして議論し判断することで健全な会運営がなされるはずだ。

会員約1500,そういう会が、一つにまとまって、年間の運営をしていくことは、そんなにたやすいことではないだろう。しかし避けては通れない課題だ。一般論として、全員を満足させることはほぼ無理だろうと思うが、公正さを保つ努力は怠ることができない。足りないところもあったとは思うが、現在の規定(定款)や体制(専従者の有無など)の中で、事前に準備できるところは準備してきた、ということはできる。事前の膨大な準備作業を、総会参加者が感じてくださるということは難しいのだろうか。何を考え、何を準備してきたか、ということを伝える努力もまた必要なのだろう。

運営方法について反対の意見を持っている人や、もともと新理事会の人選に反対の人たちには、そのまま信じてもらうことは難しいのかも知れないが、全要研総会の進行、委任状の扱いなどについて、名古屋事務所で準備をしてきた者の一人として、公平な扱い、会員一人一人の意志の尊重ということを考えて様々な検討をしてきたということは伝えたい。おそらく会員の誰よりも、全要研名古屋事務所のメンバーは、そのことについて、あり得る可能性の様々を検討し、準備してきたと思っている。それは事務所の仕事だから、ある意味で当たり前だ。いずれかの立場で何かを準備した訳では全くない。

今回人事について修正動議が出されて、思いがけない結果になったが、私は個人的にはああいう形の動議は出して欲しくなかった。人事は、僅差の選挙で決することは望ましくないと考えているからだ。すでに理事会で、同じ人事を諮っている。そのときも僅差だった。人事は、可能ならば、8割以上が納得するもの、というのが望ましいと思っている。もちろん修正動議を出すこと自体は、会員の権利として確保されている。その場で定款に定められた1/5を十分上回る数の賛成があったのだから、取り上げ、討議し、決着をつけるということは全く正しい。従って、上記は私の個人的な心情に過ぎない。

そのような個人的な心情はさておき、仮に修正動議が出されたら、どうするか、ということを考えて準備をしておく、というのが、事務局や事務所の仕事だ。かつての全要研総会は、黄色のカードを出席している正会員に配布し、このカードを携えての挙手を数えていた。しかし、何度数えてもなかなか票数が一致しない、個人委任を受けている場合、両手で足りないなど、様々な問題が生じていた。これをどうにかしようと考えて、現在の色別(番号別)カードの配布、投票という形にたどり着いた(2006年度総会から実施)。

今年について言えば、更に理事会が、投票の方法を考えて、箱を持ってカードを集める人、壇上で数える人、確認する人などを分担しあった。壇上でカウントする様子を見えるようにし、更に退席者については退席の際にカードを返却してもらい、これを議長の机に順次積み上げていくようにした。この退席者の数に関して、決議の際には議場の扉を閉めて、と議長が説明した。議決の最中に「帰る」という人がいると、その時点の投票の母数が不明確になるからだ。採決時の母数を確定させるという意味で、議場の閉鎖は当たり前のことだと思う。すべては、総会での議決が公正に行なわれていることを示すために検討され、採用されたものだ。

委任状にことはすでに書いた。これも今から思えば、出欠確認の葉書を出す時点で、もっと良い方法を考えておくべきだったかも知れない。もともとあの葉書の文面は、4案くらいを検討し、一番誤解のないもの、と考えて作成している。それでも、戻ってきた葉書の書き方は実に様々だった。委任する相手を、名字だけとか、地域名+名字などで特定してくる人がおられるとは思いもしなかったのが正直なところだ。

委任をすべて認めて準備をし、会場で、採決用のカードの束を渡したときに、委任を否定されたらどうするのか、など、様々なケースも検討した。実際、複数の方の委任を受けている(筈の)会員が、「欠席」の葉書を送ってきているケースもあった。これはいったいどういうことだろうか、と訝かしんだ。結局、委任している人が、相手の承諾を取っていないケースが多いのではないか、ではこの委任(委任を受けた人が欠席の場合の委任)は、どこに行くのか、どう考えれば、公平さを保ち、かつ委任した人の意志をもっとも生かせるのか、簡単に答えが出ることではなかった。

総会での議事については、総会の場で専任された議長に任される。事情を知っている人が議長をする方が進行はうまくいく。しかしそれでは中立性は担保できない。従って、理事から議長を出すことはできない。議長は理事会に参加していないから、前後のいきさつは分かっていない。その中で、あの総会の議長をすることは、本当に大変だったと思う。議長を引き受けてくださった村上さんには深く感謝したい。本当にありがたかった。壇上の理事は右往左往していたように見えただろうか。見えたかも知れない。「こうすればよい」と思っても、議長の権限に容喙することは避けたい、そういう思いがあった。強いて言えば、長たるものが、リーダーシップを発揮して欲しいと一番感じる場面だった。理事長や事務局長が曖昧なことを言っては、まとまるはずがない。

こうした総会運営について、事務所のメンバーで検討して案を作る際、よりどころにしたのは、結局「原則に従う」というものだった。80%以上の賛同が得られるなら、どういうやり方をしてもあまり大きな問題にはならない。前例主義でもいいだろう。しかし、僅差の争いになる可能性があるとき、あるいは複数の意見が拮抗しているようなケースでは、結局原則に立ち返るのが一番良い、ということだった。原則とは、まず第1に自分たちの会の定款だ。定款に定めのないものについては、社会の一般則。民法などの法律に規定のあるものは、それらの規定。そこに沿って整理をした。例えば委任状の記載。委任する相手の特定の仕方までは定款には書いていない。そこで、一般則に従う。人の特定は氏名(フルネーム)が基本、その上で年齢など補助的な情報を合わせて本人確認をしている。そこで、二つの情報を合わせて個人が特定可能な場合には、認めることにした。細かいことを言えば、全要研には同姓同名(同一漢字)という会員がおられる。従って、フルネームでも足りない場合はあるのだが、葉書に「氏名」としか書かなかった以上、住所や会員番号まで要求することはできないと判断した。

そうした一つ一つの判断と想定とを組み立てて総会に臨んだ。委任の扱いについては三役会で相談し、おおむね判断が固まったところで理事会に報告し、最後は集会初日、午前中の理事会で確認がなされた。一部三役案とは異なる判断も、理事会の場でなされた(委任者が特定できなかった場合の委任は、無効とすると整理したが、理事会では議長委任とする、とされた)。こういうことはよくある。理事会前の整理は、各担当者が行なうとしても、それをそのまま追認するのが理事会ではないからだ。理事が一人一人、その見識を生かして議論し判断することで健全な会運営がなされるはずだ。

会員約1500,そういう会が、一つにまとまって、年間の運営をしていくことは、そんなにたやすいことではないだろう。しかし避けては通れない課題だ。一般論として、全員を満足させることはほぼ無理だろうと思うが、公正さを保つ努力は怠ることができない。足りないところもあったとは思うが、現在の規定(定款)や体制(専従者の有無など)の中で、事前に準備できるところは準備してきた、ということはできる。事前の膨大な準備作業を、総会参加者が感じてくださるということは難しいのだろうか。何を考え、何を準備してきたか、ということを伝える努力もまた必要なのだろう。

2008年06月17日

全要研集会から帰って

全要研集会が終わった。というより、私にとっては全要研総会が終わったという気分が強い。総会の準備など、相当に大変だった。もちろん実務については、私より、全要研名古屋事務所のメンバーが何倍も大変な仕事を引き受けてくださったが、総会での委任の考え方など、総会までに整理することはたくさんあった。ただ、ここは、個人のブログであって、全要研理事会のブログではないし、理事として公式の見解を示す場でもないので、理事会が何を考えてきたとか、今後どう考えるか、といった点については触れない。総会に出席した一全要研会員としての感想として読んでいただきたい。以下の文章がなんとなく他人行儀に聞こえるとしたら、それは上記の理由によっている。

まず「委任」についてだが、総会は冒頭から、この「委任」の扱いを巡って議論になった。今回、全要研総会については、出欠の葉書を送られてきたが、議長委任と個人委任が可能であることが明確に分かるような葉書になっていた。そして「個人委任の場合には、委任を受ける方の承諾を必ず得てください」、とする案内が、事務局長名でなされていた。そこで、委任を受けた方が、誰からの委任を受けているか承諾しているかどうか、事前に確認し、誰からの委任を受けているか分かっている方の数を委任数として認めるという処理を行なった、という説明が総会でなされた。この処理に対して、委任は委任する人が「委任した」と言うだけで成立するのだから、誰からの委任か分からなくても認めるべきだ、とか、たとえ両者の合意が必要でも今まで確認したことはなかったではないか、なぜ急に扱いを変えるのか、という批判が数人の方から出されたていた。

まず「委任」についてだが、総会は冒頭から、この「委任」の扱いを巡って議論になった。今回、全要研総会については、出欠の葉書を送られてきたが、議長委任と個人委任が可能であることが明確に分かるような葉書になっていた。そして「個人委任の場合には、委任を受ける方の承諾を必ず得てください」、とする案内が、事務局長名でなされていた。そこで、委任を受けた方が、誰からの委任を受けているか承諾しているかどうか、事前に確認し、誰からの委任を受けているか分かっている方の数を委任数として認めるという処理を行なった、という説明が総会でなされた。この処理に対して、委任は委任する人が「委任した」と言うだけで成立するのだから、誰からの委任か分からなくても認めるべきだ、とか、たとえ両者の合意が必要でも今まで確認したことはなかったではないか、なぜ急に扱いを変えるのか、という批判が数人の方から出されたていた。

今回の扱いについての当否については、個人的には、間違っていないと思っている。ただ、「委任」という行為については、上記のような誤解が一定存在するようなので、少し説明しておきたい。

「委任」という言葉を辞書で引くと、一般的な意味の他に、法律用語として、「当事者の一方が、一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約」と定義されている(大辞林)。もちろん、全要研総会の議決権等は、「法律行為」ではないから、この定義をそのまま当てはめる必要はないが、法律行為以外の事務についての委任は、「準委任」と呼ばれ、これについては、「委任」の規定が準用される、とある(同じく「大辞林」)。したがって、 何らかの手続きを他人に委任する行為は、基本的に、受任者がこれを受諾することで成立するとみて良い。誰かが一方的に委任して成立、ということは「委任」については考えられない。ではどうしてこういう誤解が流布しているのだろうか。それは、おそらく「委任状」というものが、委任者の署名・捺印を必要としているのに、委任を受ける人の署名・捺印などを必要としていない、ということによっているのではないかと思う。

委任状を書いているケースでは、委任を受けた人は、この委任状を持って、手続きの現場に現われる。株主総会でもそうだし、代議員会などでもおそらく、委任状をもってその場に臨むのだろう。委任状を持って、手続きの場所に現われる人が、委任状を書いた人からの委任を受諾していない、ということはあり得ない。また誰の委任を受けているかも、すぐに分かる。従って、委任状を持っていれば、委任契約成立として委任を受けた人の行為が受け入れられているということだと思う。

今回の全要研総会の委任について言えば、委任状の代わりとなる葉書を、委任を受けた人がとりまとめて提出する、というシステムになっていれば、異論は出なかったろうと思う。個人委任をする会員は、出欠の返事を兼ねた委任状を被委任者に渡し、委任を受けた人がまとめて封筒に入れて送る、というシステムになっていれば、受諾しておられることははっきりする。私が属している弁理士会では、現在の全要研と同じように、会員一人一人が、総会の出欠と委任について記載した葉書を事務局に返送するシステムだが、個人委任の場合は、委任を受けた人の捺印が必要になっている(捺印がないものは委任無効)。これも一つの方法だろう。このあたりは今後明確になると良いと感じた。

それにしても、こうしたルールの説明を議長がしたことに対して「暴力団対策まがいの総会運営」という発言があったのには驚いた。全要研総会は、もともとかなり民主的な運営を目指して開催されてきたと私は思っていたからだ。委任状の葉書に意見や質問の記載欄あることはもとより、議案書の送付についても、意見や質問を提出できるように、専用の用紙が同封されている。そして理事が中心になって回答を作成し、総会時に会員に配布されている。総会では、修正動議の取り扱いなどについて案内されているし、いつでも修正動議を受け付けているという対応がみられると思う。今回も相当時間をオーバーしてでも(地元の実行委員会にずいぶん迷惑をかけたのではないか)、議論すべきことは議論するという姿勢で運営されてきたと思っている。ここまでしている会は、どちらかというと珍しいのではないか。

それが取りようによっては、「暴力団対策まがいの総会運営」ということになるのだから、受け止め方は様々だなーと思った。

今回の総会を見ていて、最大の反省点は、情報保障用以外にもう一つ、何らかの情報提示の準備をしていなかったことだ。修正動議の扱いなどの一般的なルールは、紙に印刷して配布されていたが、その場で出された提案の内容をホワイトボードに書き出すといったことがされていなかった。そのために、同じような話が何度も口頭で出されたし、なかなか理解が浸透しなかったように見受けられた。修正動議についても、その場でホワイトボードに書き出すかOHPで静止画面として投影していれば、もっと会場にいた方々の理解は容易になったと思う。これも来年以降に向けての課題としていくべきことだと思った。

民主主義は手間がかかる、といわれる。まさにそんな総会だった。

今回の扱いについての当否については、個人的には、間違っていないと思っている。ただ、「委任」という行為については、上記のような誤解が一定存在するようなので、少し説明しておきたい。

「委任」という言葉を辞書で引くと、一般的な意味の他に、法律用語として、「当事者の一方が、一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約」と定義されている(大辞林)。もちろん、全要研総会の議決権等は、「法律行為」ではないから、この定義をそのまま当てはめる必要はないが、法律行為以外の事務についての委任は、「準委任」と呼ばれ、これについては、「委任」の規定が準用される、とある(同じく「大辞林」)。したがって、 何らかの手続きを他人に委任する行為は、基本的に、受任者がこれを受諾することで成立するとみて良い。誰かが一方的に委任して成立、ということは「委任」については考えられない。ではどうしてこういう誤解が流布しているのだろうか。それは、おそらく「委任状」というものが、委任者の署名・捺印を必要としているのに、委任を受ける人の署名・捺印などを必要としていない、ということによっているのではないかと思う。

委任状を書いているケースでは、委任を受けた人は、この委任状を持って、手続きの現場に現われる。株主総会でもそうだし、代議員会などでもおそらく、委任状をもってその場に臨むのだろう。委任状を持って、手続きの場所に現われる人が、委任状を書いた人からの委任を受諾していない、ということはあり得ない。また誰の委任を受けているかも、すぐに分かる。従って、委任状を持っていれば、委任契約成立として委任を受けた人の行為が受け入れられているということだと思う。

今回の全要研総会の委任について言えば、委任状の代わりとなる葉書を、委任を受けた人がとりまとめて提出する、というシステムになっていれば、異論は出なかったろうと思う。個人委任をする会員は、出欠の返事を兼ねた委任状を被委任者に渡し、委任を受けた人がまとめて封筒に入れて送る、というシステムになっていれば、受諾しておられることははっきりする。私が属している弁理士会では、現在の全要研と同じように、会員一人一人が、総会の出欠と委任について記載した葉書を事務局に返送するシステムだが、個人委任の場合は、委任を受けた人の捺印が必要になっている(捺印がないものは委任無効)。これも一つの方法だろう。このあたりは今後明確になると良いと感じた。

それにしても、こうしたルールの説明を議長がしたことに対して「暴力団対策まがいの総会運営」という発言があったのには驚いた。全要研総会は、もともとかなり民主的な運営を目指して開催されてきたと私は思っていたからだ。委任状の葉書に意見や質問の記載欄あることはもとより、議案書の送付についても、意見や質問を提出できるように、専用の用紙が同封されている。そして理事が中心になって回答を作成し、総会時に会員に配布されている。総会では、修正動議の取り扱いなどについて案内されているし、いつでも修正動議を受け付けているという対応がみられると思う。今回も相当時間をオーバーしてでも(地元の実行委員会にずいぶん迷惑をかけたのではないか)、議論すべきことは議論するという姿勢で運営されてきたと思っている。ここまでしている会は、どちらかというと珍しいのではないか。

それが取りようによっては、「暴力団対策まがいの総会運営」ということになるのだから、受け止め方は様々だなーと思った。

今回の総会を見ていて、最大の反省点は、情報保障用以外にもう一つ、何らかの情報提示の準備をしていなかったことだ。修正動議の扱いなどの一般的なルールは、紙に印刷して配布されていたが、その場で出された提案の内容をホワイトボードに書き出すといったことがされていなかった。そのために、同じような話が何度も口頭で出されたし、なかなか理解が浸透しなかったように見受けられた。修正動議についても、その場でホワイトボードに書き出すかOHPで静止画面として投影していれば、もっと会場にいた方々の理解は容易になったと思う。これも来年以降に向けての課題としていくべきことだと思った。

民主主義は手間がかかる、といわれる。まさにそんな総会だった。

2008年04月10日

田丸さんのコメントに答えて

田丸さんから、長いコメントを頂いたので、本文でお答えしようと思う。忙しさは相変わらずで、この回答も新幹線の中で作っている。推敲不足の点はご容赦願いたい。

さて、田丸さんのコメントは多岐に亘るが、まず奉仕員と要約筆記者について考えてみよう。議論する場合、

(1)あるべき姿(理想)

(2)現状の中でベストまたはベターな解

というものを区別しておきたい。この二つは、多くの場合一致しない。前者の立場は、後者の立場から、「現実を見ろ」という形で批判されることが多い。しかし、あるべき姿とか理想の形を押さえていない運動というものは、しばしば道を間違えると私は思う。理想を高く持つ活動だけが、理想に近づけるし、現実の中でも道を間違えない、と思っている。ただし、理想ばかりを追うと、なかなか現実の解決ができないということも事実だ。目の前で困っている人がいれば、何ができるかを考えることも必要だ。以前、サークルでの要約筆記者の派遣をやめた、ということをこのブログにも書いた。目の前に、情報保障がなくて困っている人がいるとき、「通訳者でなければ派遣には出せませんから」とサークルでの派遣を断わる、その結果、困っている人が情報保障を受けることができないままになる、ということは、確かに正しい対応ではない。登録要約筆記者の会ができ、そこが公的な派遣に乗らない派遣に対応するという仕組みができて初めて、サークル派遣はしないという原則が、正しい対応になるということは確かだ。しかし、だからといって、いつまでもサークル派遣をすることが正しい訳ではない。

あるべき姿と現状の中での望ましい解とを、きちんと意識して対応を考えたいと思う。

その観点からみれば、田丸さんが言っておられる「要約筆記奉仕員を認定制度に包み込む」というのは、現状でのベターな解にはなり得るだろうと思う。しかしそれはあくまで「現状でのベターな解」であって、あるべき姿ではないだろうと私は思う。それはなぜか。前にも書いたように、「奉仕員」というのは、身につけた技術でそれなりのサービスをする人だからだ。もし奉仕員に認定を課すのであれば、それはもはや奉仕員ではない。奉仕員は、本人のやる気、本人の意欲や心の持ち方を優先するのだと思う。そういう人がたくさん必要であることははっきりしている。「要約筆記者制度の確立を」というと、「要約筆記奉仕員」が不要だといっているように聞こえるらしいのだが、それは違う。要約筆記者制度が確立したとしても、要約筆記奉仕員の重要性はいささかも揺るがない。問題は、通訳行為をどうみるか、ということなのだ。他人のコミュニケーションを媒介する要約筆記者には、それなりの知識や技術、そして対人支援についての基本的能力が必要になる。

田丸さんがあげておられた日本語をとても愛し、すばらしい知識を持っておられる方を例にとれば、その方が、他人のコミュニケーションを媒介するという行為がきちんとできないのであれば、「要約筆記者」として通訳の現場に出ることは間違っている。しかし、その方が、要約筆記者に日本語の基礎を教えることはもちろん差し支えない。要約筆記サークルで、サークル活動をすることも何ら差し支えない。映画の字幕を作ることもあるかも知れない。しかし、他人のコミュニケーションを媒介するという場面に、公的に派遣されることは間違っている、ただそれだけのことなのだ。要約筆記者の派遣を受ける人は、要約筆記者の支援を受けて、何かをしようとしている、その行為を支援できないのであれば、公的な派遣に出てはいけない。どんなに中途失聴者難聴者に対する理解や思いやりの心があったとしても、コミュニケーション支援を必要としている人には、それだけでは役に立たないのだ。コミュニケーション支援を必要としてる人には、コミュニケーション支援を提供する、それが公的な要約筆記者派遣の制度、ということなのだ。

しかし、現状では、「要約筆記者」として公的に認定された人はほとんどいない。現状、存在するのは「要約筆記奉仕員」だけだ。従って、この要約筆記奉仕員から、何らかの方法で「要約筆記者」を認定し、自立支援法の下での要約筆記者派遣制度に乗せる、ということは、現状でのベターな解だろう。しかし、公的な派遣に出す以上、どんなに難聴者に対する思いやりの心があっても、他人のコミュニケーションを支援できない人は派遣してはいけない。それは最低限守らなければならない。なぜなら、要約筆記者の派遣を受ける人は、コミュニケーション支援を必要としているからだ。

田丸さんが言っておられる「要約筆記奉仕員を認定制度に包み込んでしまう」というのが、上記の意味、要約筆記奉仕員から認定を経て、当面、要約筆記者として認定し派遣制度に乗せる、という意味であれば、それは現状でのベターな解だ。ただし、認定された人は、「要約筆記者」であって、「要約筆記奉仕員」ではない。その一方で、本来の要約筆記者の養成が進められなければならない。それがあるべき姿だと私は思う。既にカリキュラムはある。テキストもある。テキストを使って教えるための指導者養成講習会も開かれている。そのカリキュラムに沿って実施を試みている地域もある。にも関わらず、全要研と全難聴がまとまって、この「要約筆記者」養成と派遣を実現しようとしていないから、要約筆記奉仕員から、取り敢えず可能な人を「要約筆記者」として認定するというベターな解もまともに実施できないでいる。

では、認定により「要約筆記者」とならなかった要約筆記奉仕員はもはや不要なのだろうか。私はそうは思っていない。奉仕員には奉仕員にしかできないことがある。この話をするとき、私はいつも、「親切」と「ボランティア」の違いを使って説明する。「親切」というのは、人として必要なことだ。困っている人がいれば、自分にできる範囲で助けようとする人間の心はすばらしいものだ。それは動物にはほとんど見られない人間だけが持ちうる優れたものだと思う。しかし、親切だけでは、迷惑になることがある。私自身の、もう30年くらい前の経験だが、ある時、道を歩いていたら、老人が重そうな車を押して坂を登っていた。私は思わず「運びますよ」といって、その車を持って坂の上まで押し上げてあげた。それは私の「親切」だった。しかし、その後で、一緒にいた年配の方から、「下出君、あれは老人が杖の代わりにしている老人車だから、坂の上まで押し上げてあげても、あのお年寄りはつかまるものがなくて、困ったかも知れないよ」と言われた。無知とは恐ろしいものだ。私はそれまで、お年寄りがつかまって歩く老人車というものの存在を知らなかったのだ。私のした親切は、そのお年寄りにとって、余計なお世話だった可能性は高い。いや、大迷惑だったに違いない。

親切は、知識がなければ、余計なお世話になる可能性を常に持っている。その知識を補うのが「奉仕員」としての講座だ。聴覚障害者に対する支援の気持ちを正しい親切として実現するために、最低限知らなければならないことを、私達は奉仕員の養成講座で学ぶことができる。学んだものをどこまで身につけて生かせるかは、個人個人によるのだが、それでも、正しく学べば、少なくとも余計なお世話や、間違った支援をすることは減るだろう。そうして養成された要約筆記奉仕員は、中途失聴者難聴者を、その生活の広汎な領域で支援することができる。理解することが、最初の支援だと言えるかも知れない。広汎な支援には、まだ公的に実施されていない様々な支援が含まれる。たとえば、映画の字幕制作やプラネタリウムの字幕付き上映、あるいは教育現場での支援、傾聴ボランティアというのもあるかも知れない。あるいは、中途失聴者難聴者運動を直接的に支援することも含まれるだろう。そうした様々な支援活動の中から、専門的な領域が取り出されれば、それは公的な制度に移されていく。すでに20年以上の歴史を持つ要約筆記奉仕員の活動の中から、他人のコミュニケーションを媒介する通訳行為が、専門性を持った領域として取り出され、「要約筆記者」として制度化されようとしている。それは、要約筆記奉仕員の豊かで長い歴史を持つ活動が生み出したものだ。「要約筆記者」の公的な派遣制度が始まっても、「要約筆記者」を生み出した「要約筆記奉仕員」が不要になるはずがないことは、ここからも理解される。豊かな奉仕員の活動があり、その海の中から、また別の専門性をもった領域が取り出されてくるはずだ。

現状でのベターな解として、現在の要約筆記奉仕員に対して何らかの認定試験を行ない、要約筆記者として認定する、というのは、全難聴が2005年の要約筆記事業で試みたことだ(報告書「要約筆記者認定への提言」参照)。そのことと、あるべき姿としての要約筆記者の養成の確立とは、どちらか一つだけということではない。当面、要約筆記奉仕員の中から、難聴者のコミュニケーション支援をできる人を認定して要約筆記者として公的な派遣制度にのせ、その一方で、要約筆記者の養成カリキュラムの公的な確認、自治体への通達などを実現していかなければならない。

それでは、田丸さんのもう一つのコメントから窺われる問題、108時間の要約筆記者養成が、地域で可能なのかどうか、という点はどうだろうか。この点は、また次回。

さて、田丸さんのコメントは多岐に亘るが、まず奉仕員と要約筆記者について考えてみよう。議論する場合、

(1)あるべき姿(理想)

(2)現状の中でベストまたはベターな解

というものを区別しておきたい。この二つは、多くの場合一致しない。前者の立場は、後者の立場から、「現実を見ろ」という形で批判されることが多い。しかし、あるべき姿とか理想の形を押さえていない運動というものは、しばしば道を間違えると私は思う。理想を高く持つ活動だけが、理想に近づけるし、現実の中でも道を間違えない、と思っている。ただし、理想ばかりを追うと、なかなか現実の解決ができないということも事実だ。目の前で困っている人がいれば、何ができるかを考えることも必要だ。以前、サークルでの要約筆記者の派遣をやめた、ということをこのブログにも書いた。目の前に、情報保障がなくて困っている人がいるとき、「通訳者でなければ派遣には出せませんから」とサークルでの派遣を断わる、その結果、困っている人が情報保障を受けることができないままになる、ということは、確かに正しい対応ではない。登録要約筆記者の会ができ、そこが公的な派遣に乗らない派遣に対応するという仕組みができて初めて、サークル派遣はしないという原則が、正しい対応になるということは確かだ。しかし、だからといって、いつまでもサークル派遣をすることが正しい訳ではない。

あるべき姿と現状の中での望ましい解とを、きちんと意識して対応を考えたいと思う。

その観点からみれば、田丸さんが言っておられる「要約筆記奉仕員を認定制度に包み込む」というのは、現状でのベターな解にはなり得るだろうと思う。しかしそれはあくまで「現状でのベターな解」であって、あるべき姿ではないだろうと私は思う。それはなぜか。前にも書いたように、「奉仕員」というのは、身につけた技術でそれなりのサービスをする人だからだ。もし奉仕員に認定を課すのであれば、それはもはや奉仕員ではない。奉仕員は、本人のやる気、本人の意欲や心の持ち方を優先するのだと思う。そういう人がたくさん必要であることははっきりしている。「要約筆記者制度の確立を」というと、「要約筆記奉仕員」が不要だといっているように聞こえるらしいのだが、それは違う。要約筆記者制度が確立したとしても、要約筆記奉仕員の重要性はいささかも揺るがない。問題は、通訳行為をどうみるか、ということなのだ。他人のコミュニケーションを媒介する要約筆記者には、それなりの知識や技術、そして対人支援についての基本的能力が必要になる。

田丸さんがあげておられた日本語をとても愛し、すばらしい知識を持っておられる方を例にとれば、その方が、他人のコミュニケーションを媒介するという行為がきちんとできないのであれば、「要約筆記者」として通訳の現場に出ることは間違っている。しかし、その方が、要約筆記者に日本語の基礎を教えることはもちろん差し支えない。要約筆記サークルで、サークル活動をすることも何ら差し支えない。映画の字幕を作ることもあるかも知れない。しかし、他人のコミュニケーションを媒介するという場面に、公的に派遣されることは間違っている、ただそれだけのことなのだ。要約筆記者の派遣を受ける人は、要約筆記者の支援を受けて、何かをしようとしている、その行為を支援できないのであれば、公的な派遣に出てはいけない。どんなに中途失聴者難聴者に対する理解や思いやりの心があったとしても、コミュニケーション支援を必要としている人には、それだけでは役に立たないのだ。コミュニケーション支援を必要としてる人には、コミュニケーション支援を提供する、それが公的な要約筆記者派遣の制度、ということなのだ。

しかし、現状では、「要約筆記者」として公的に認定された人はほとんどいない。現状、存在するのは「要約筆記奉仕員」だけだ。従って、この要約筆記奉仕員から、何らかの方法で「要約筆記者」を認定し、自立支援法の下での要約筆記者派遣制度に乗せる、ということは、現状でのベターな解だろう。しかし、公的な派遣に出す以上、どんなに難聴者に対する思いやりの心があっても、他人のコミュニケーションを支援できない人は派遣してはいけない。それは最低限守らなければならない。なぜなら、要約筆記者の派遣を受ける人は、コミュニケーション支援を必要としているからだ。

田丸さんが言っておられる「要約筆記奉仕員を認定制度に包み込んでしまう」というのが、上記の意味、要約筆記奉仕員から認定を経て、当面、要約筆記者として認定し派遣制度に乗せる、という意味であれば、それは現状でのベターな解だ。ただし、認定された人は、「要約筆記者」であって、「要約筆記奉仕員」ではない。その一方で、本来の要約筆記者の養成が進められなければならない。それがあるべき姿だと私は思う。既にカリキュラムはある。テキストもある。テキストを使って教えるための指導者養成講習会も開かれている。そのカリキュラムに沿って実施を試みている地域もある。にも関わらず、全要研と全難聴がまとまって、この「要約筆記者」養成と派遣を実現しようとしていないから、要約筆記奉仕員から、取り敢えず可能な人を「要約筆記者」として認定するというベターな解もまともに実施できないでいる。

では、認定により「要約筆記者」とならなかった要約筆記奉仕員はもはや不要なのだろうか。私はそうは思っていない。奉仕員には奉仕員にしかできないことがある。この話をするとき、私はいつも、「親切」と「ボランティア」の違いを使って説明する。「親切」というのは、人として必要なことだ。困っている人がいれば、自分にできる範囲で助けようとする人間の心はすばらしいものだ。それは動物にはほとんど見られない人間だけが持ちうる優れたものだと思う。しかし、親切だけでは、迷惑になることがある。私自身の、もう30年くらい前の経験だが、ある時、道を歩いていたら、老人が重そうな車を押して坂を登っていた。私は思わず「運びますよ」といって、その車を持って坂の上まで押し上げてあげた。それは私の「親切」だった。しかし、その後で、一緒にいた年配の方から、「下出君、あれは老人が杖の代わりにしている老人車だから、坂の上まで押し上げてあげても、あのお年寄りはつかまるものがなくて、困ったかも知れないよ」と言われた。無知とは恐ろしいものだ。私はそれまで、お年寄りがつかまって歩く老人車というものの存在を知らなかったのだ。私のした親切は、そのお年寄りにとって、余計なお世話だった可能性は高い。いや、大迷惑だったに違いない。

親切は、知識がなければ、余計なお世話になる可能性を常に持っている。その知識を補うのが「奉仕員」としての講座だ。聴覚障害者に対する支援の気持ちを正しい親切として実現するために、最低限知らなければならないことを、私達は奉仕員の養成講座で学ぶことができる。学んだものをどこまで身につけて生かせるかは、個人個人によるのだが、それでも、正しく学べば、少なくとも余計なお世話や、間違った支援をすることは減るだろう。そうして養成された要約筆記奉仕員は、中途失聴者難聴者を、その生活の広汎な領域で支援することができる。理解することが、最初の支援だと言えるかも知れない。広汎な支援には、まだ公的に実施されていない様々な支援が含まれる。たとえば、映画の字幕制作やプラネタリウムの字幕付き上映、あるいは教育現場での支援、傾聴ボランティアというのもあるかも知れない。あるいは、中途失聴者難聴者運動を直接的に支援することも含まれるだろう。そうした様々な支援活動の中から、専門的な領域が取り出されれば、それは公的な制度に移されていく。すでに20年以上の歴史を持つ要約筆記奉仕員の活動の中から、他人のコミュニケーションを媒介する通訳行為が、専門性を持った領域として取り出され、「要約筆記者」として制度化されようとしている。それは、要約筆記奉仕員の豊かで長い歴史を持つ活動が生み出したものだ。「要約筆記者」の公的な派遣制度が始まっても、「要約筆記者」を生み出した「要約筆記奉仕員」が不要になるはずがないことは、ここからも理解される。豊かな奉仕員の活動があり、その海の中から、また別の専門性をもった領域が取り出されてくるはずだ。

現状でのベターな解として、現在の要約筆記奉仕員に対して何らかの認定試験を行ない、要約筆記者として認定する、というのは、全難聴が2005年の要約筆記事業で試みたことだ(報告書「要約筆記者認定への提言」参照)。そのことと、あるべき姿としての要約筆記者の養成の確立とは、どちらか一つだけということではない。当面、要約筆記奉仕員の中から、難聴者のコミュニケーション支援をできる人を認定して要約筆記者として公的な派遣制度にのせ、その一方で、要約筆記者の養成カリキュラムの公的な確認、自治体への通達などを実現していかなければならない。

それでは、田丸さんのもう一つのコメントから窺われる問題、108時間の要約筆記者養成が、地域で可能なのかどうか、という点はどうだろうか。この点は、また次回。

2008年04月04日

要約筆記という支援

要約筆記者は聞こえる。聞こえるために、聞こえない人よりたくさんの情報を持っていることが多い。議論になったとき、情報をたくさん持っている方が、一般には有利だ。より正しい結論にたどり着けることも多い。「どうしてそう言えるの?」と尋ねられて、「実は○○だと聞いたよ」と言われれば、その「○○だ」とう情報から隔てられていた者は黙る他はない。聞こえる者と聞こえない者が議論するときに、この情報格差を解消してから話をしないと、本当の意味での平等な議論はできない。それは障害者同士でも問題になる。聞こえの程度にかなりの差がある難聴者が議論しているとき、障害者同士だから平等な立場で議論になっているとは言えない姿を何度か見てきた。より聞こえる側が、より聞こえない側よりたくさんの情報を持ち、聞こえない側を論破していく。

もちろん聞こえる者同士の議論でもそれは起きる。より多くの情報をつかんでいる者が、有利な立場で議論するということはある。しかし、聞こえない故の情報の少なさを補うための努力を、どこまで聴覚障害者本人に求めることができるのだろうか。いや、聞こえないために情報が少ない、という事態を前にして、私達にできることはなんだろうか。「きちんと情報を保障する」、まずここから始める他はない。議論の場で、より聞こえない人に、より聞こえる人と格差のない情報を伝達することの意味は、平等な環境を作る、という点で限りなく重要だと言える。ではその場の情報が保障されれば、それで問題は大部分解消するだろうか。

たとえば、完全な情報保障が仮に実現したとして、それで両者は平等になるだろうか。実はそんなに簡単ではない。その情報保障がなされている場にたどり着くまでに、長い間、情報保障のないまま生活してきたのだ。小学校で、中学校で、さらには高等教育の場で、情報保障はあっただろうか。大部分の聴覚障害者、特に難聴者にとって、答えは「ノー」だろう。テレビの字幕はついていたか。科学館の展示に字幕はあったか。そういう環境で育ってきたとしたら、相当の本人の努力があったとしても、情報の格差を埋めきれるかどうか。

私達要約筆記者は「その場の聞こえを保障する仕事」をする、とされている。その場の通訳ができれば、書き取ったノートテイク用紙は利用者に渡す必要はないとされる。そのこと自体は間違っていない。そうなることを私達は目指している。だが、長い間聞こえない状況におかれてきた人たちにとって、その場の情報保障が、今現在なされている、というだけでは、本当の意味で平等だとは言えない、と私は考える。長い間の情報格差による不平等の蓄積を解消するためであれば、ノートテイクの用紙を渡すことだって意味がある、と考える。最初から記録として使うことを目的として要約筆記を使うのは論外だが、一人の難聴者の人生の側に立てば、書き取られたノートテイクの用紙を渡すことが、本当の意味の支援であり、平等を実現することになる、という場面がある、と考えている。

支援する側と支援される側、より聞こえる側とより聞こえない側、そうした不平等な関係が、構造的に組み込まれている場合、適切な対応を導くことは、原則論だけでは簡単にはいかない。(この稿続く)