2009年07月10日

全要研集会第1分科会から−10

このことを考えるために、要約筆記奉仕員がこれまでしてきたことをざーと見てみましょう。歴史的に、つまり1981年の要約筆記奉仕員の養成が始まってから、歴史的に要約筆記奉仕員がしてきたことを考えると、それはとても多様で、本当に様々な活動をしてきたことが分かります。もちろん、その場の話を書いて、聞こえにくい人、聞こえない人に伝えるということは、活動の最初からしてきました。難聴者協会の例会で書いて伝える、話し合いができるようになる、という点で、最初から、この、その場の話を書いて伝えるということは、要約筆記奉仕員の大きな仕事でした。

それから聞こえの保障を求める運動に参加するということがありました。難聴者運動の始まりの時点では、「聞こえの保障」といって、今のように「情報保障」という言い方はしていませんでしたが、要するに聞こえの全世界を回復したい、保障して欲しいという要求があり、その聞こえの保障を求める運動に、要約筆記奉仕員も一緒になって参加してきました。

それから、共に歩むというか、理解者としてそこにいる、という活動もあったと思います。社会にあってなかなか正しく理解されない難聴、中途失聴という障害を理解し、難聴者・中途失聴者の一番の理解者として、近くにいるといったことも、大切な役割だったと思います。また、映画の字幕を作って映画に付けて上映したり、テープ起こしをして情報を伝えたり、あるいはテレビの音声を筆録という形で提供したり、そうした活動もしてきました。

こうしたたくさんの活動を、要約筆記奉仕員はしてきたと思いますが、その要約筆記奉仕員の活動に対して、常に圧力して掛かっていたのが、私は「通訳を求める」という要望だったと思っています。要約筆記奉仕員に対しては、根本のところで、「きちんと伝えて欲しい」という要望が常に寄せられていました。皆さんもよく「もっとレベルアップをして欲しい」と言ったり、言われたりしていると思いますか、その「レベルアップ」というとき、前提にされているのは、 「通訳技術」です。レベルアップして欲しいというとき、対人援助技術をもっと磨いて欲しいとか、もっと身近にいるあり方を考えて欲しいという人はほとんどおられません。みんなに通訳技術のことを考えているのです。

そういう圧力がいつも要約筆記奉仕員には掛かっていた、と私は思います。でも、要約筆記奉仕員にとってどのような活動が本質的なものであるべきなのでしょうか。一人の要約筆記奉仕員にとって、ということではなく、社会の中で、「要約筆記奉仕員」というあり方が、果たすべき役割は何なのか、という問いです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

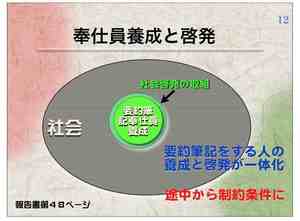

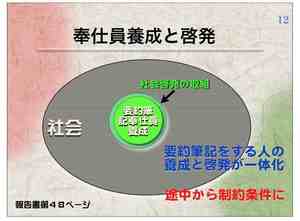

このことを、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発という立場から見てみましょう。社会がある、その中でこれまで要約筆記奉仕員の養成が行なわれてきました。最初、まだ中途失聴・難聴という障害が社会に知られておらず、文字を使ったコミュニケーション支援を必要とする人がいると言うことが社会に知られていない状況では、要約筆記奉仕員の養成は、社会に対する啓発活動そのものだったわけです。要約筆記者を養成し、地域の福祉大会などに、手話と並んで要約筆記を付けることが、まず社会啓発の取り組みの第一歩でした。そういう時期は確かにありました。この時期、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発はまさに一体のものだったのです。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。

それから聞こえの保障を求める運動に参加するということがありました。難聴者運動の始まりの時点では、「聞こえの保障」といって、今のように「情報保障」という言い方はしていませんでしたが、要するに聞こえの全世界を回復したい、保障して欲しいという要求があり、その聞こえの保障を求める運動に、要約筆記奉仕員も一緒になって参加してきました。

それから、共に歩むというか、理解者としてそこにいる、という活動もあったと思います。社会にあってなかなか正しく理解されない難聴、中途失聴という障害を理解し、難聴者・中途失聴者の一番の理解者として、近くにいるといったことも、大切な役割だったと思います。また、映画の字幕を作って映画に付けて上映したり、テープ起こしをして情報を伝えたり、あるいはテレビの音声を筆録という形で提供したり、そうした活動もしてきました。

こうしたたくさんの活動を、要約筆記奉仕員はしてきたと思いますが、その要約筆記奉仕員の活動に対して、常に圧力して掛かっていたのが、私は「通訳を求める」という要望だったと思っています。要約筆記奉仕員に対しては、根本のところで、「きちんと伝えて欲しい」という要望が常に寄せられていました。皆さんもよく「もっとレベルアップをして欲しい」と言ったり、言われたりしていると思いますか、その「レベルアップ」というとき、前提にされているのは、 「通訳技術」です。レベルアップして欲しいというとき、対人援助技術をもっと磨いて欲しいとか、もっと身近にいるあり方を考えて欲しいという人はほとんどおられません。みんなに通訳技術のことを考えているのです。

そういう圧力がいつも要約筆記奉仕員には掛かっていた、と私は思います。でも、要約筆記奉仕員にとってどのような活動が本質的なものであるべきなのでしょうか。一人の要約筆記奉仕員にとって、ということではなく、社会の中で、「要約筆記奉仕員」というあり方が、果たすべき役割は何なのか、という問いです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このことを、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発という立場から見てみましょう。社会がある、その中でこれまで要約筆記奉仕員の養成が行なわれてきました。最初、まだ中途失聴・難聴という障害が社会に知られておらず、文字を使ったコミュニケーション支援を必要とする人がいると言うことが社会に知られていない状況では、要約筆記奉仕員の養成は、社会に対する啓発活動そのものだったわけです。要約筆記者を養成し、地域の福祉大会などに、手話と並んで要約筆記を付けることが、まず社会啓発の取り組みの第一歩でした。そういう時期は確かにありました。この時期、要約筆記奉仕員の養成と社会啓発はまさに一体のものだったのです。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。

しかし、逆に言えば、要約筆記奉仕員の養成以外に、社会啓発の手段がなかった訳です。その間、要約筆記奉仕員は、常に、先ほど説明したように、通訳技術のレベルアップという圧力を受け続けてきました。当初、各地で20時間程度で行なわれていた要約筆記奉仕員の養成は、1999年の新カリキュラムが出されたことで、養成に52時間程度の学習が必要とされました。この新カリキュラムを策定する時に、難聴者側から出された要求は、基本的に、内容が伝えられる要約筆記奉仕員の養成でした。この結果、要約筆記奉仕員の養成は、以前より更に時間が掛かるようになりました。そうすると、要約筆記奉仕員の養成と社会に対する啓発とが一体化しているという状況は、社会啓発という面から見れば、明らかに制約条件に、社会啓発を広げることを難しくする条件となってしまったのではないでしょうか。 2009年07月10日

全要研集会第1分科会から−9

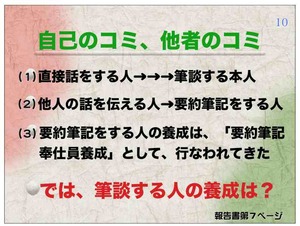

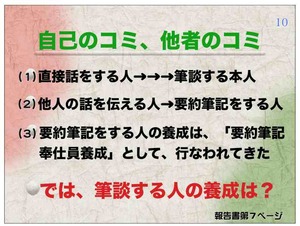

この点を整理してみると、直接、難聴者や中途失聴者とコミュニケーションする、話をする、というのは、要するに、筆談する本人ですよね。これに対して、他人の話を伝える、聞こえない人のコミュニケーションを支援する人というのが、要約筆記をする人、ということになります。

そう考えると、これまで、要約筆記をする人、つまり他人のコミュニケーションを支援する人の養成は、「要約筆記奉仕員」の養成として行なわれてきた訳です。これは、1981年(昭和56年)に要約筆記奉仕員の養成が、国の障害者社会促進事業として、いわゆるメニュー事業に入った時にから、一貫してそうでした。

これに対して、では、筆談する人の養成というのは、どこかで行なわれてきた、というと、組織的な行なわれてきたということはありませんでした。筆談でもって、聞こえない人、聞こえにくい人に直接コミュニケーションすることをいとわない人の養成というのは、メニュー事業にも入っていませんし、どこかで毎年行なわれてきたということも、少なくとも私は聞いたことがありませんでした。

社会に、聞こえない人に対する理解を広げていく、という観点からは、本来もっと筆談する人の養成というか、気軽に筆談する人を増やしていく、という取り組みがなされても良かったはずです。しかし、残念ながら、こうした取り組みはほとんど行なわれてきませんでした。これはどうしてでしょうか。

そう考えると、これまで、要約筆記をする人、つまり他人のコミュニケーションを支援する人の養成は、「要約筆記奉仕員」の養成として行なわれてきた訳です。これは、1981年(昭和56年)に要約筆記奉仕員の養成が、国の障害者社会促進事業として、いわゆるメニュー事業に入った時にから、一貫してそうでした。

これに対して、では、筆談する人の養成というのは、どこかで行なわれてきた、というと、組織的な行なわれてきたということはありませんでした。筆談でもって、聞こえない人、聞こえにくい人に直接コミュニケーションすることをいとわない人の養成というのは、メニュー事業にも入っていませんし、どこかで毎年行なわれてきたということも、少なくとも私は聞いたことがありませんでした。

社会に、聞こえない人に対する理解を広げていく、という観点からは、本来もっと筆談する人の養成というか、気軽に筆談する人を増やしていく、という取り組みがなされても良かったはずです。しかし、残念ながら、こうした取り組みはほとんど行なわれてきませんでした。これはどうしてでしょうか。